按:2014年8月,小稿初定。2017年9月,在韩国访学期间,又做了进一步修订。从动笔到现在,一眨眼四年多过去了。最初,原计划只是写一两页的背景介绍,没想到随着思考的深入,感觉越来越有料,越好玩。拉拉扯扯,也就成了如今的模样。

一提倭寇,都会想到明代嘉靖大倭患,进而自觉不自觉讨论海禁与倭寇的关系。史学家对这个问题的探讨,可谓汗牛充栋,不少经济史学家甚至利用复杂的数学模型来讨论二者的关联。本人学力不逮,只好绕过这道“马奇诺防线”,穿越到元代——他们很少海禁啊,倭寇不照样有?同时期的朝鲜半岛,情况大抵也是如此。

所以嘛,还得追踪到来源地,看看他们的老巢情况。

学术界通常认为,彼时日本国内动荡,导致倭寇增多。话是没错,然而,我们可否再深究一下,为何动荡不安?想了想,应该有环境因素有关。灾荒不断,气候变冷→粮食减产→食不果腹→四处抢劫。要是能吃饱穿暖,谁愿意远走他乡,冒着生命危险去杀人越货?我想,这应该不难理解吧。

小文发表后,多有转摘:

《高等学校文科学术文摘》2018年第6期,主体转摘;

《新华文摘》2018年第24期,论点摘编;

中国人民大学复印报刊资料《宋辽金元史》2019年第1期,全文转载。

有些部分,还多有欠缺,待到书稿中进一步完善吧。

感谢我的导师Angela Schottenhammer细致耐心的指导和各位老师的批评意见,感谢仲伟民教授的收留和樊延明老师的辛苦编辑!原文字版发布于学报官方微信公众号,本文字版增加了注释部分。PDF原版可到中国知网CNKI下载(若不方便下载,可联系本人索取)。

开海贸易、自然灾害与气候变迁

——元代中国沿海的倭患及其原因新探

内容提要:对中国倭患问题的研究,以往学者多集中关注明代嘉靖大倭患,但对元代倭寇问题却缺少相应的热情。事实上,至迟在1309年,倭寇就已开始侵扰中国沿海。之后,不但东南沿海惨遭倭患,就连北方的山东、辽东等沿海各地也频受倭扰。学界多认为倭患与海禁紧密相连,然而,元代允许日商来华贸易,较少实行海禁,但倭寇活动依然猖獗。由此可见,倭患与海禁并无必然联系。在探讨倭患原因时,学界多从中、日和朝鲜半岛的政治形势、海洋政策等角度思考,却忽视了更深层次的气候与环境因素。日本频繁出现的干旱、台风、瘟疫、洪水等自然灾害是导致日本国内出现动荡局势的重要诱因,而气候变冷则导致日本粮食减产,引发饥荒,进而导致倭寇流向朝鲜半岛和中国沿海四处掠夺。如果说自然灾害、动荡的政局等是深层因素,那么庆元等地官吏的贪污腐败和勒索无度则是部分倭寇事件的直接导火线。

关键词:元代倭寇、中日关系、自然灾害、气候变冷

作者简介:马光,山东大学历史文化学院副研究员。

基金项目:本文系2018年山东省社会科学规划年度项目(18DLSJ02)、山东大学青年学者未来计划资助项目阶段性成果。

Open Market, Natural Disasters, Climate Change, and the Wokou in Yuan China

MA Guang

Abstract: Former scholars have focused almost exclusively on the Wokou during the late Ming dynasty (1368–1644), but pay little attention to the serious Wokou problem during the Yuan dynasty (1271–1368). As early as 1309 Wokou began to raid China, although the Yuan government did not close its door and permitted Japanese merchants to conduct trade along the coasts of China freely. In the following years, the coasts of Zhejiang, Fujian, and even north China, areas such as Shandong and Liaodong, were frequently raided by the Wokou. It shows that Wokou were not necessarily related to whether there was a maritime trade prohibition or not. The causes of these Wokou raids are very complicated, and we need to analyze them from a broader East Asian perspective. The traditional explanations are a politically unstable situation and turmoil in Japan, and weaknesses in the coastal defences in Korea and China. Crucial also were various natural disasters including droughts, typhoons, epidemics, pestilence and inundations, possibly including the climate changes. These causes have to be taken seriously, in particular, the climate changes.

Keywords: Wokou, Yuan China, climate change, natural disasters, maritime trade

一、引言

元明时期,中国沿海地区频遭倭寇[1]侵掠,沿海居民多受其扰,苦不堪言。倭患不但对中国传统社会有着重要影响,而且对中国与日本、朝鲜的外交、军事、经贸活动亦有深远影响。

陈懋恒著《明代倭寇考略》

关于倭寇侵扰中国的起始时间,学术界普遍认为应始于元代。[2]然而,从研究时段上看,以往学者多集中关注嘉靖大倭患,却对元代倭患缺少相应的热情。[3]毫无疑问,嘉靖时期的倭寇问题最为严重,对社会造成的影响也最大,理应受到重视。但是,从东亚史的视角来看,倭患历时至少长达四个世纪(13–16世纪),不同时期的倭寇有很大的差异,若集中研究嘉靖大倭患而忽视前期倭寇的话,很容易得出片面的结论。所以,要想对历史上的倭寇问题做一个全面梳理,就必须追踪溯源,对早期的倭寇问题进行深入研究。

目前并不多见的有关元代倭寇的研究成果中,也存在一些不足。比如,在分析倭患形成的原因时,以往学者或分析朝鲜半岛和中国的经济状况和海防力量,或着眼于日本国内的动乱形势,然而却鲜见从气候与环境的角度来考察当时的东亚局势。日本国内的动乱是否与干旱、台风、瘟疫、洪水等自然灾害有关?倭寇侵掠朝鲜半岛、中国沿海是否与饥荒有关?饥荒的发生是否与气候变冷导致粮食减产有关?这些都是之前学者鲜有关注的问题,本文拟对之进行试探性的研究,以期抛砖引玉,敬请方家指正。

田中健夫著《倭寇——海上历史》

二、倭寇在元代中国沿海的活动

从东亚范围来看,有关倭寇的最早记录,可追溯到414年所立的高句丽广开土王(好太王)的碑铭。[4]自1223年始,倭寇多次侵扰朝鲜半岛,给金州、海州等地的沿海居民带来了巨大灾难。[5]元代,倭寇在中国沿海的活动也相当频繁,尤其是在元末,“倭屡入寇,抑无所纪”。[6]中国沿海各地,从福建到江浙,再到山东、辽东沿海,均遭受过倭寇荼毒。

倭寇侵扰沿海,多与来华日本商人相关,尤其是庆元地区的倭患更是如此。元朝虽然有时也实行海禁,但海禁时间较短,政策不具有延续性,而且禁民不禁官,禁内不禁外,海禁期间甚至仍然鼓励招徕外商。[7]在这种环境下,元朝海外贸易兴盛,日商频繁来华贸易。据不完全统计,至元十四年(1277)到至正二十四年(1364)的88年间,中日之间至少有43次通商,而实际数量可能为此数的数倍之多,且绝大多数为日本商船来华贸易。即使是在元日处于敌对的状态下,元日两国间的贸易也不曾中断。从地理位置来讲,庆元距离日本最近,故自宋代以来一直就是对日贸易的重要港口,来华的日本商船几乎都是驶抵庆元。[8]

广开土王碑

然而,日本商人到中国贸易时通常都会携带武器。这些武器既可用于海上自卫,但同时也可用于杀烧抢掠,为中国海防埋下了安全隐患,故引起了元朝政府的警惕。日本“唐宋以来,但修贡而不闻寇抄,中国亦加优恤,不为防御”,[9]但元朝自两次东征日本时,开始注意部署沿海军力以防日本侵扰。至元十六年,日本商船四艘,篙师二千余人至庆元港口,庆元路总管府达鲁花赤哈剌带[10]在确认日本商船并无威胁之意时,方准其贸易。至元二十一年,元朝任命哈剌带为沿海上万户府达鲁花赤。次年,哈剌带“奏对请庆元亲军衣装,禁戢倭人、海寇、私盐数事,上嘉纳之”。[11]至元二十九年六月,日本到庆元贸易,风坏三舟,惟一舟到达。十月,日本舟又“至四明,求互市,舟中甲仗皆具,恐有异图”。为此,元廷又“令哈剌带将之,以防海道”。[12]大德六年(1302)十月,改浙东宣慰司为宣慰司都元帅府,次年元帅府从婺州徙治庆元,[13]以镇遏海道。[14]大德八年二月,鉴于江南沿海地区的兵力薄弱,元廷又调集蕲县王万户翼汉军100人、宁万户翼汉军100人、新附军300人守庆元,蒙古军300人守定海。[15]四月,又“置千户所戍定海,以防岁至倭船”。[16]大德十年日本商人有庆等人驶抵庆元进行贸易,“以金铠甲为献,命江浙行省平章阿老瓦丁等备之”。[17]

随着贸易的进行,庆元有些地方吏卒对日本商人“不能用公前后待之之道,而利其货宝,劫之以兵”,[18]“欺虐凌侮,致其肆暴,蓄毒火攻,残民骨肉”,[19]从而引发了至大二年(1309)[20]日本商人火烧庆元的暴行。暴乱初发时,当地官员却“不能敌”,致使日本商人在庆元大肆焚掠,“倭人作乱,火城市,杀吏民”。[21]彼时,日本商人到庆元贸易都是“馆于庆元天宁寺”。[22]天宁寺始建于唐大中五年(851),为历史悠久的著名寺院,[23]然而在这次日本商人暴动中却未能幸免于难,“火于倭人”,惨遭破坏。[24]这些日本人虽是商人,但是却“戈矛剑戟,莫不毕具”,[25]攻击性极强,就连当时的浙东都元帅府也受到了冲击,幸得张复初等人的英勇抵抗,“格杀其渠贼”,方得解围。[26]

庆元路总管府铜权

庆元著名的玄妙观也在这次倭寇侵掠活动中被烧毁。据虞集(1272–1348)《庆元路玄妙观碑铭》载:“岛夷岁以土物互市,郡境吏卒侵渔之,不堪以忿,持所赍流黄等药火城中。官府、故家、民居几尽,观亦与焉。盖至大二年也。”[27]《庆元路玄妙观重修道藏记》也称玄妙观“入国朝,易今名。继有倭夷之灾,观与藏俱毁。至大辛亥,吕真师既谋兴复,首葺藏殿,置轮机,具像设。”[28]据此可知,玄妙观被倭寇烧毁,后又于至大四年重新修复。

元人吴莱在延祐元年(1314)前后[29]所作的《论倭》中对倭寇杀伤抢掠的行径和庆元官兵无力应对尴尬境遇做了生动描述:

乡自庆元航海而来,艨艟数十,戈矛剑戟,莫不毕具,铦锋淬锷,天下无利铁。出其重货公然贸易,即不满所欲,燔焫城郭,抄掠居民。海道之兵,猝无以应,追至大洋,且战且却。戕风鼓涛,汹涌前后,失于指顾,相去不啻数十百里,遂无奈何。丧士气,亏国体,莫大于此。[30]

吴莱著《渊颖吴先生集》

为加强沿海戒备,至大二年,江浙省从水路沿海万户府新附军中调取三分之一,与陆路蕲县万户府汉军相参镇守。至大四年十月,因“庆元与日本相接,且为倭商焚毁”,枢密院遂下令于“冲要去处,迁调镇遏”,加强海防力量。[31]延祐三年(1316),“大臣以浙东倭奴商舶贸易致乱”,遂奏请派遣汉卿宣慰闽、浙,抚戢兵民,海陆为之静谧。[32]延祐四年,王克敬被派往庆元“监倭人互市”。“往监者惧外夷情叵测,必严兵自卫,如待大敌”,王克敬到任后,实行怀柔政策,将卫兵“悉去之,抚以恩意,皆帖然无敢哗”。[33]

日本学者藤家礼之助认为至大年间日本商人焚掠庆元事件为“倭寇的前奏”,[34]高荣盛进而认为该事件是一个明显的信号或肇端,在一定程度上开启了之后的一系列倭寇事件,为元代倭患的一个“标志性起点”。[35]从后来所发生的诸多倭寇事件分析,笔者非常赞同以上两位学者的观点。

至大庆元倭患平息不久,庆元又爆发了另外一次严重的倭患事件。据元朝学者程端礼[36]1344–1345年的记载:

初,倭寇来鄞,防御之官控御无度,且启肆慝,焚屋庐,剽玉帛,民甚患之。公镇遏,严师控制,贸易持平,表之以廉介,怀之以恩威,乃俛首詟服,恭效贡输之礼。尝中夜倭奴四十余人擐甲操兵,乘汐入港。公亟讯之,得变状,征所赂上官金还之。倭旋及昌国北界,掳商货十有四,掠民财百三十家,渡其子女,拘能舟者役之,余氓奔窜。公亟驾巨舰追之。进其酋长,谕之曰:“曩不轨,在律无赦。圣上仁慈,不忍殄歼。汝敢怙终,复肆虿毒!汝亟用吾命,幸宽贷之。稍予迟违,则汝无遗类矣。”皆股栗战恐,愿尽还所掠以赎罪。公从之,遂招徕其民,给衣食,使之保聚,皆两举手,环公拜且泣曰:“吾父母也。”[37]

日中交流二千年

据目前所掌握的资料,这是最早明确使用“倭寇”一词的中国文献。文中所记的谔勒哲图(1299–1344),图伯特氏,世居燕山,祖上战功显赫,延祐庚申(1320)钦受符命授怀远大将军蕲县翼上万户府达鲁花赤,正三品,不久又奉檄镇海口,因功受赏,加授定远将军,至正甲申(1344)拜浙东道宣慰使都元帅加中奉大夫兼前职。程端礼“知公颠末最详”,故撰文记述其生平。

结合上下文背景可知,此次倭寇事件大约发生在1320年代。因当时庆元地方官吏贪污腐败,苛待日商,故引起后者愤而报复。当时进犯鄞县的倭寇人数也颇多,一次就多达40多人,且携带利器,组织有方。倭寇流窜到昌国北界(今浙江嵊泗县境内)后,抢劫了14处商家和130家民宅。倭寇不但抢商货、掠民财,而且还焚屋庐、掳民人,给沿海居民造成了极其恶劣的影响。为平息倭寇,谔勒哲图一方面促进公平贸易,另一方面则加强军备,严防倭寇。在“驾巨舰”追击到倭寇后,谔勒哲图并不是直接将之歼灭,而是晓之以大义,最终将之招安。谔勒哲图采用恩威并施的方式很快将倭寇平息,从而赢得了民众的高度赞扬,“立祠铭其德于石”,[38]元朝著名诗人廼贤(1309–1368) 、张仲深、张宪等均有专门诗作纪念谔勒哲图抗倭事迹。[39]

廼贤像(又作“乃贤”、“迺贤”、“纳延”、“纳新”等)

泰定元年(1324)六月六日,倭寇进犯鹤沙(今属上海浦东新区),残杀居民达600人,瞿妇乔永贞氏拒辱反抗,后死于倭寇刀下。赵天放歌颂其气节曰:“倭贼杀民凡六百,独有妇乔死贞白。”[40]泰定二年(1325)十月,日本商船又驶抵庆元海口,浙东宣慰司使马铸随即向之宣告朝廷严格管理贸易的旨意。然而,日本商人初闻旨意之时,“疑骇不肯承命”。马铸见状,一边反复申谕,一边整顿军队,加强巡警,规范商贸。最终,庆元的中日贸易市场得以正常运转。[41]至顺元年(1330),张震任庆元路同知,总管府事。张震上任后,继续实行恩威并施的政策,“接之以诚而防之不测,交易而退,遂以无事”。[42]

至正十七年,方国珍控制浙东地区,陈仲宽将往其麾下任职,乌斯道作文《送陈仲宽都事从元帅捕倭寇序》为其送行:

倭为东海枭夷,处化外。比岁,候舶趠风,至寇海中,凡水中行而北者病焉。……矧倭寇蜉蝣耳,不足当吾锋,又奚言哉。然彼尚艨艟剽轻,出入波涛中若飞,有不利则掎沙石,大舟卒不可近,此不可不豫计也。且彼既弗归顺,素摈弃海外,今又犯我中国地,枭馘固当,第虏吾中国人日伙,就为乡导,为羽翼,求其回心内附,岂得已哉。苟我军相攻击,玉石弗暇论,必令吾中国人自告者免,乃生致之,此又参佐所当言也。[43]

倭寇凭借其轻便艨艟,出入海中,屡犯沿海,影响了正常航运。彼时,倭寇已多有虏获中国沿海居民,逼迫其为向导,为虎作伥。乌斯道序文中亦用“倭寇”一词,表明此时“倭寇”已为士人所习用。

元人姚桐寿在至正癸卯(1363)所作的《乐郊私语》中记载了发生在浙江澉浦的倭寇事件:

近年长吏巡徼,上下求索,孔窦百出。每番舶一至,则众皆欢呼曰:“亟治!厢廪家当来矣!”至什一取之,犹为未足。昨年番人愤愤,至露刃相杀,市舶勾当死者三人。主者隐匿,不敢以闻。射利无厌,开衅海外,此最为本州一大后患也。[44]

宋初,澉浦置市舶场,元至元十四年(1277),设市舶司,大德二年(1298),澉浦、上海二处市舶司并入庆元市舶提举司。[45]姚桐寿文中所记的“番人”当指日本商人,因其不满澉浦港官吏的勒索愤而反抗报复,三位市舶司官员在冲突中被杀。此次倭寇事件,当发生在至正二十年(1360)前后。[46]

除此之外,元人诗词中也多有对于倭寇来犯的记录,如黄镇成的《岛夷行》:[47]

岛夷出没如飞隼,右手持刀左持盾。

大舶轻艘海上行,华人未见心先陨。

千金重募来杀贼,贼退心骄酬不得。

尔财吾橐妇吾家,省命防城谁敢责。

黄镇成(1287–1361),[48]字元镇,号存斋,邵武人,曾“历览楚汉名山,周流燕、赵、齐、鲁之墟”达十余年,最后“浮海而返”回到家乡。[49]从黄诗可以看出,倭寇经常携带利器,“右手持刀左持盾”,乘大船出没海中,杀人掠货,给中国居民造成了极大恐慌。

黄镇成像

除江浙沿海外,福建沿海也曾遭受过倭寇侵扰。丘葵(1243–1332),字吉甫,号钓矶,福建泉州府同安县人,“元时倭寇至其宅,他无所犯,惟取遗书以去,故其著述多无传”。[50]此次倭患应发生在丘葵去世后,即元末时期。

1330年代,倭寇活动逐渐扩展到北方沿海地区。据《湖南宪副赵公神道碑》记载,至元年间(1335–1340),赵天纲曾奏称“山东傍海诸郡,奸盗潜通岛夷,叵测上下,数千里无防察之备,请置万户府益都,出甲兵、楼橹以制其要害,凡七十二处。”[51]可知,山东沿海的奸盗之人与倭寇相互勾结,濒海之地颇受其害。这是目前所见到的有关山东倭寇活动的较早记录。

从至正十八年开始,倭寇又开始“连寇濒海郡县”。是年,倭寇进攻辽东的金复州等地,纽的该奏请朝廷派人“往赏赉而抚安之”。[52]二十三年八月丁酉,倭寇又侵掠蓬州,守将刘暹奋勇抵抗,大败倭寇,“至是海隅遂安”。[53]然而,沿海并没有像《元史》所记载的那样转而变得安定,事实上倭寇活动仍在继续。据宋濂(1310–1381)《元故秘书少监揭君墓碑》记载,揭汯(1304–1373)曾在北方沿海遭遇倭寇:

时淮浙乱道不通,留家四明之慈溪,挟子枢浮海而北,过黑水,抵铁山,卒遇倭寇。同行多被害,君脱走,趋辽东,转之山东。[54]

宋濂像

结合碑文上下文可推知,此次倭寇事件应发生在1362–1368年之间,地点在渤海湾的铁山。揭汯去世于洪武六年二月,碑铭应在此后不久所作。碑铭中言“同行多被害”,可见揭汯此行尚有其他同行者。同行者的详情我们可以在元末明初文学家戴良[55]所作的《袁廷玉传》中找到:

南台中丞月鲁不花公治书,胡公均,兵部郎中揭公汯,将赴北,会于上虞,廷玉曰:“月公肤似凝脂,目如点漆,聪睿而文官二品。今秋有中台之命,然不宜往。往则不祥。”公问为何,廷玉曰:“面有紫赤气,如玉印纹。玉印除,拜象也。然紫赤火色岂宜往水位?胡公鼻梁耸,得阴贵助,司空杨州分野,红气润泽,六八日内除南方台聀。揭公骨气巉岩,举动端悫,馆阁器也,但神庭金柜黒气如弓,此去大不利,纵有美擢而到任难矣。月泛海而北,果为倭宼所害,妻妾皆被虏。胡拜侍御史,开台于闽,揭与倭宼之难脱身,赴北授秘书少监,未任而国事去。[56]

从中顺大夫秘书少监揭汯给《九灵山房集》[57]所作的序言可以看出,该书原稿至迟在元至正二十五年(1365)就已经完成。[58]那么,这是否也意味着《袁廷玉传》这一篇章也是在1365年就已经完成了呢?由于文中并没有直接提及写作时间,故我们只能从文中所记内容推测。该文传主袁珙(1335–1410),字廷玉,以字行,号柳庄居士,鄞县(今宁波)人,知名相师。[59]文中记载袁珙曾为程徐看相,后程徐官至吏部侍郎,但未言具体任职时间。查《明史》知,程徐被授予吏部侍郎是在洪武二年。[60]所以,此文应是洪武初年所作,但不会早于洪武二年。

袁珙像

戴良文中虽记有同行者姓名,但是同样未言明倭寇发生的具体时间。我们只能根据同行者遇害的时间来推断之。同行者中的月鲁不花,字彦明,号芝轩,蒙古逊都思氏。元顺帝元统元年(1333),登进士第。乌斯道在《送逊都月公赴山南廉访使序》中提到“至正二十六年夏五月,诏逊都月公为山南江北道肃政廉访使”,故月鲁不花应在当年启程,不料途中遇害。[61]通过考证,萧启庆也同样认为月鲁不花死于1366年。[62]《元史》对月鲁不花一行遭遇倭寇杀害一事记载颇详:

俄改山南道廉访使,浮海北而往,道阻,还抵铁山,遇倭贼船甚众,乃挟同舟人力战拒之,倭贼绐言投降,弗纳。于是贼即登舟攫月鲁不花令拜伏,月鲁不花骂曰:“吾朝廷重臣,宁为贼拜邪。”遂遇害。当遇害时,麾家奴那海刺杀首贼。次子枢密院判官老安、侄百家奴扞敌,亦死之。同舟死事者八十余人。事闻,朝廷赠摅忠宣武正宪徇义功臣、银青荣禄大夫、辽阳等处行中书省平章政事、上柱国,谥忠肃。[63]

综合以上资料可知,1366年月鲁不花、胡均、揭汯等一行在渤海湾铁山附近遭遇倭寇,众人遂顽强抵抗,但却不敌,致使月鲁不花及其妻妾、儿子等80余人都被杀害,胡均、揭汯等人幸免于难,得以逃脱。被害人之多,令人震惊,足见倭寇人数之多、活动之猖獗。

烧房抢粮的倭寇 ——明代《倭寇图卷》(局部)

带甲执旗的倭寇 ——明代《倭寇图卷》(局部)

三、倭患原因的再探讨

倭患的发生是多方面因素促成的结果,我们应从多角度来分析考察其成因。因为倭寇来自于日本,故应追本溯源,首先从日本自身的政治、经济与社会情况入手进行分析。朝鲜半岛早在1223年就已开始遭受倭寇的掠夺,[64]因交通便利,倭寇由朝鲜到中国颇为便捷,两地倭寇紧密相连;元、明两代的倭患,又多有关联之处,故笔者在重点分析元代中国倭患原因的同时,也会考察元末明初朝鲜半岛的倭患情况。

(一)战乱与政治动荡

镰仓时代(1185–1333)中后期的日本各方矛盾加剧,国内动荡不安。1221年,以后鸟羽上皇(1180–1239)为首的皇室贵族为打倒镰仓幕府,号召各国武士联合举兵讨幕,双方展开激战,但最终皇室却被幕府打败。时值承久三年,故史称“承久之乱”。双方的征战给日本社会带来了严重影响,使得民众生活更加艰难。

1274年,忽必烈派蒙古、高丽联军从朝鲜半岛进攻日本。1281年,忽必烈再次发动对日战争。因遭遇暴风雨,两次侵日战争都以失败而告终,[65]日本虽成功地抵抗了“元寇”的侵掠,但是其自身经济和军事也受到了重创,尤其以对马、壹岐、松浦、五岛列岛、博多等地受到的破坏最大。镰仓幕府因无足够的土地和钱财赏赐作战的官兵从而背上了沉重的财政包袱,其统治地位遭到各种反抗势力的威胁,各方矛盾极度恶化。[66]这无疑为14世纪前半叶镰仓幕府统治体系的瓦解埋下了伏笔。元末明初在朝鲜半岛和中国沿海等地进行侵掠的倭寇,有可能是对这些地方进行的报复行动。“有明一代,寇掠频仍,驯至东南半壁,蹂躏无完宇,而朝鲜亦几遭蚕食,皆由元人为之祸始也”。[67]因此,元朝对日用兵所引致的日本报复活动这一因素亦不能忽视。[68]

后鸟羽天皇

南北朝时代(1336–1392)日本便全面进入了南北两大武士集团相互对抗的战乱时期。战乱之中,地方武士集团崛起,出现了由庄园领主、名主、寺僧、农民、商人等各阶层参与的有史以来最大规模的“海贼群”与“恶党群”,造成了日本长达近半个世纪的无统一政府状态。这些海贼与恶党在对外活动中非常猖獗,为东北亚海域倭患的主要肇事者。据日本史书《太平记》载:

四十余年年间,本朝大乱,外国亦不安宁。乘此动乱,盗贼蜂起……最后,盗贼备置数舟,拥向元朝、高丽之港口、码头劫掠……元朝、三韩之吏民,为防此寇而内迁,各国濒海群县,已荒无人烟。[69]

如果对比一下日本“承久之乱”“观应之乱”等与倭寇在高丽等地活动次数的多寡,我们会发现二者之间确实存在着一定的平行关系。承久之乱两年后,1223年朝鲜遭遇到了第一次倭寇侵袭。1350–1352年观应之乱之时,倭寇在朝鲜的活动也达到了一个小高峰。因此,二者之间的关联性并非偶然,而是存在着一定的因果关系。[70]

《太平记》

(二)自然灾害频发

政治动荡不安的同时,日本还频遭自然灾害。1222年夏天日本大旱,田亩干涸,造成农作物大面积歉收,这直接导致了次年的大饥荒。[71]1224年夏天日本再次大旱,水稻减产。[72]四月,赤班疮流行,冬季疫疠流行,逾年不止。1226年二月至六月日本全国疫疠继续流行,人多饿死。[73]

1220年七月,镰仓大风,洪水肆虐。十二月,镰仓又遭大风,并有地震,民屋多有倒塌。1225年三月,京都遭遇大风,房屋多有倒塌。1226年五月、七月,京都再遭大风,房屋多有倒塌。八月,一场大台风袭击了肥前地区,沿海地区被洪水淹没,造成了大量的人口与牲畜死亡。[74]八月、九月为日本台风的多发季节,也是水稻生长的关键期。这次大台风和洪水灾害无疑严重摧残了即将成熟的水稻,导致了1227年春季的普遍饥荒。同期,1225–1227年倭寇在朝鲜半岛活动猖獗。1229–1231年,日本又遭遇了一连串的自然灾害。1229年对马岛遭遇台风袭击,多所房屋被摧毁。[75]是年夏季,日本全境大旱。[76]1230年日本灾害更加严重。先是遭遇强烈台风袭击,后因久旱无雨,致使水稻枯死。随后饥荒到来,导致饿殍遍野,同时瘟疫伴随而来。据闻,这次饥荒和瘟疫导致日本人口减少了三分之一。[77]为了生存,一些日本人前往朝鲜半岛进行抢掠食物和钱财。之前的倭寇多是来自对马岛和松浦等地的盗匪,而这次的倭寇则多是依附于地方大族的下属和附从。[78]

旱灾、台风、洪水等自然灾害引起的饥荒与倭寇侵袭同时发生,应该不是简单的巧合,二者之间的关联性不容否认。

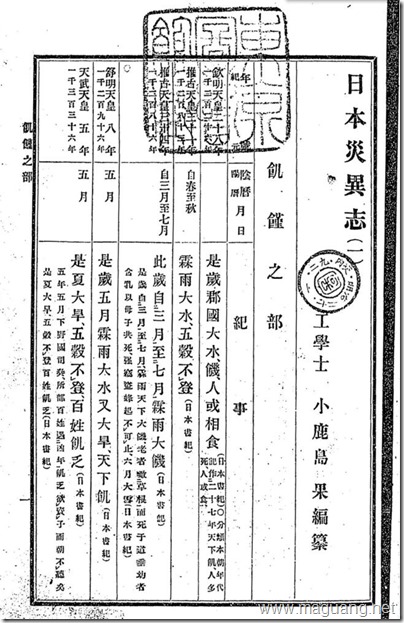

小鹿岛果编《日本灾异志》

(三)气候变冷导致饥荒

值得注意的是,日本镰仓后期与南北朝时代的社会动荡与饥荒,与当时的气候变冷也密切相关。众所周知,温度对于农业发展的重要性不言而喻。一般而言,在北半球年平均气温每增减1摄氏度,就会使农作物的生长期增减3–4周。[79]据张家城的研究,在其他条件不变的情况下,年平均温度变化1摄氏度,粮食亩产量相应变化为10%。[80]气温的降低无疑使粮食产量降低,这对于物质本就不发达的古代社会来讲无疑具有重大影响,可能会导致社会的动荡乃至朝代的更替。研究表明,13世纪日本气候变冷,导致农作物减产,由此而引发了多次的大饥荒。[81]

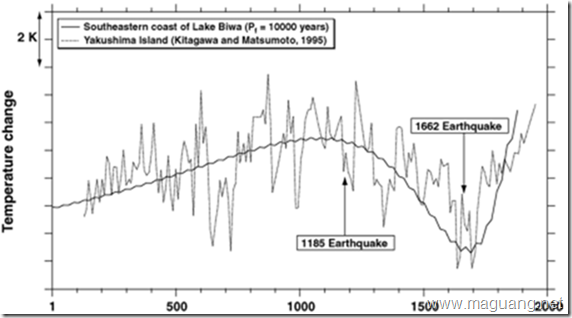

图1 公元1–2000年间日本气温变化图[82]

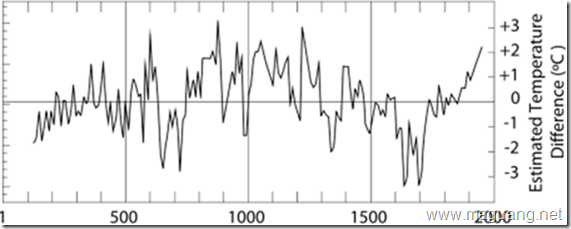

图2 公元1–2000年日本气温变化图[83]

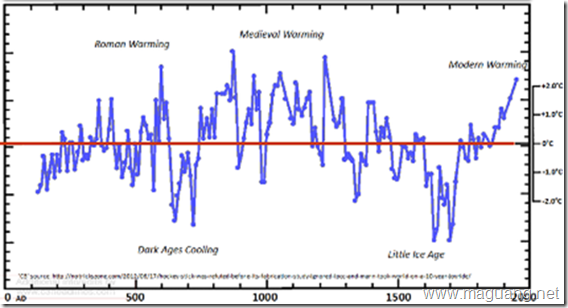

图3 两千年来的日本屋久岛气温变化图[84]

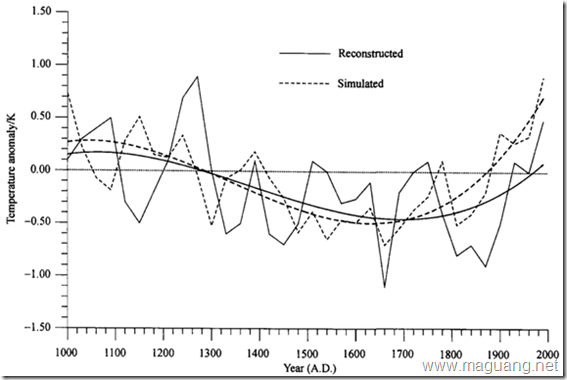

图4 中国东部1000-2000年间冬半年气温变化图[85]

从上图3可以看到,日本屋久岛等地区在1220年左右温度有一个小高峰,随后温度开始骤降。到14世纪中期的时候温度达到了最低点,一直到15世纪前期温度才开始有所回升,但仍低于1220年左右的最高温度。与此同时,14世纪中期的中国也发生了气候变冷现象。气候变冷严重影响农作物收成,使得食物变得匮乏,导致普遍的饥荒。大饥荒的出现,引发了元朝农民起义,导致元、明王朝的更替。[86]而在岛国日本,大饥荒不但引发了内乱,还迫使岛民出外掠夺更多的粮食。面对饥荒,日本沿海居民便开始转而掠夺其近邻,与之最近的朝鲜半岛首当其冲,一衣带水的中国沿海也随之遭殃。

1220年代倭寇开始侵掠朝鲜半岛,此时正值气温骤降期。1350–1380年前后,日本在朝鲜半岛和中国沿海的侵掠活动达到了一个小高峰,而此时也正是温度的最低点时期。这绝不是偶然事件,而是与气候变化有着密切的联系。

Timothy Brook, The Troubled Empire: China in the Yuan and Ming Dynasties

(四)朝鲜半岛与中国局势

从1218年高丽与蒙古的初次正式接触开始,高丽就不得不提防来自蒙古方面的威胁。从1231–1259年间,蒙古多次对高丽进行征伐,大大削弱了高丽的防御力量。大敌压境下的高丽只能集中力量应对来自北部蒙古的威胁,自然无法全力应对倭寇的侵掠。1231年,蒙古发动了第一次对高丽的征伐,高丽损失惨重。接下来的两年内,双方继续兵戎相见。在此期间,倭寇于1232年乘虚而入,侵犯朝鲜半岛沿海地区。此时的高丽根本无法应对倭寇,甚至在其官方史书中都没有倭寇相关的记载。[87]1374年,高丽发生内乱,恭愍王(1351–1374)被大臣洪伦所杀,其位由其养子辛禑继承。辛禑王(1374–1388)继位之初,与明朝交恶,国内积弱不振,负责边疆守卫的将领们又玩忽职守,怯懦不战。这些不利情况最终导致倭寇再次大爆发。[88]

从中国形势来看,洪武初期刚刚立国不久,局势并不稳定,北方的蒙古残余势力依然不断侵扰边境,被朱元璋打败的张士诚、方国珍等残余势力亡命海上,给沿海局势造成了很大的威胁,“方国珍、张士诚相继诛服。诸豪亡命,往往纠岛人入寇山东滨海州县”。[89]经过长期的战乱,沿海的防御设施多遭到破坏,海防力量薄弱,因此这就给倭寇的侵掠造成了可乘之机。

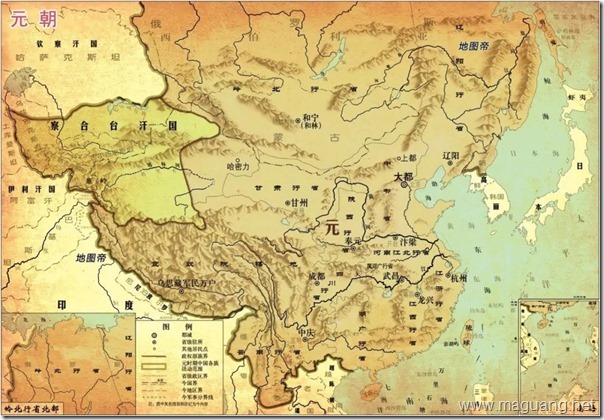

元征高丽图

元朝全图

有学者认为倭寇在中国沿海的活动还与朝鲜半岛的局势紧密相关。例如,郑樑生等人就认为1392年朝鲜李氏王朝建立之后,在充实军备的同时,继承了高丽时期的外交折冲方式,对倭寇实行怀柔政策,从而逐渐消除了在朝鲜半岛的倭寇。一部分的倭寇一改过去的寇掠行为,转而为官、从商等,但另外一部分的倭寇仍操掠夺旧业,转而将其目标投向中国沿海地区,从而造成了中国倭寇活动的猖獗。[90]但是,从明朝中国沿海倭寇发生的实际情况来看,这种观点值得商榷。

表 1 1392–1411年倭寇侵掠朝鲜半岛、中国次数统计表[91]

| 年份 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 |

| 朝鲜 | 2 | 10 | 14 | 5 | 13 | 11 | 0 | 11 | 0 | 4 |

| 中国 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |

| 年份 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 |

| 朝鲜 | 5 | 8 | 6 | 0 | 12 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 |

| 中国 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |

根据皮尔逊相关系数(Pearsons Correlation Coefficient)公式计算可得知,1392–1411年倭寇侵掠朝鲜半岛次数与侵犯中国沿海次数的相关值约为-0.129,1392–1401年间的更低,只有-0.018,这就意味着二者之间有着极低的负相关性。[92]虽然单纯倭寇活动次数的多少并不能精确反应倭患的严重程度,但是也能大致看出其活动趋势。所以,在缺乏相关史料依据的情况下,我们应当谨慎地将发生在中国的倭寇活动与朝鲜的倭寇活动联系在一起。

郑樑生编《明代倭寇史料》

由以上分析可以看出,倭寇活动的猖獗是一系列复杂因素共同促进的结果。首先,日本动荡不安的国内局势是倭患的根源。13世纪末至14世纪中期日本国内各种势力长期相互斗争,战乱之中地方武士集团崛起,出现了由庄园领主、名主、寺僧、农民、商人等各阶层参与的有史以来最大规模的“海贼群”与“恶党群”。其次,干旱、台风、瘟疫、洪水等频繁发生的自然灾害,无疑进一步严重破坏了日本脆弱的经济。另一个特别值得关注的因素就是气温的变化。当日本气候变冷时,粮食随之减产,进而引发了大饥荒,为了生存饥民不得不对邻近的朝鲜半岛和中国沿海进行掠夺,从而导致倭寇盛行。气温变冷与倭寇活动二者之间的密切关系,在1220年代和1350年代表现尤为突出。

朝鲜半岛和中国虚弱的沿海防御力量是倭寇盛行的一大诱因。13世纪初期蒙古帝国的不断征伐高丽,大敌压境下的高丽只能集中力量应对来自北部蒙古的威胁,自然无法全力加强南部海防力量以应对倭寇的侵掠。14世纪七八十年代,高丽内乱不断,国内积贫积弱,边将又玩忽职守,导致沿海防御力量失衡。明洪武初期,局势不稳,一方面北方的蒙古残余势力依然不断侵扰边境,另一方面张士诚、方国珍残余势力亡命海上。经过长期战乱,海防设施多被破坏,沿海防御力量不足。倭寇来犯之时不能有效防御,这无疑使得倭寇活动越来越猖獗。

明代抗倭名将戚继光像

四、小结

13世纪末,两次日本东征之后,元朝政府对日本来华商人已多有防范。倭寇在中国的燔焫侵掠活动,始于至大二年的庆元倭变。之后,浙江、福建等沿海之地屡有倭患发生,而以浙江最为频繁。至迟在1330年代,倭寇活动已逐渐扩展到中国北方的山东、辽东等沿海地区。元代倭寇多由日本来华商人转化而来,也有专门从事杀人越货勾当的日本海盗。倭寇不但掠夺财物,杀人放火,而且还常掳掠中国民众,胁迫其为向导,奴役其操舟驾船。然而,需要指出的是中国沿海也出现了一些主动“潜通岛夷”的“奸盗”之民。尽管这些潜通倭寇的中国人可能并不太多,但也足以反映倭寇问题的复杂性。

倭患的发生是多方面综合因素促成的结果,我们应从多角度来分析考察其成因。以往学者探讨倭患原因时,多从中、日和朝鲜半岛的政治形势、海洋政策等角度思考,却忽视了更深层次的气候与环境因素。笔者认为,日本频繁出现的干旱、台风、瘟疫、洪水等自然灾害是导致日本国内出现动荡局势的重要诱因,而气候变冷则导致日本粮食减产,引发饥荒,进而导致倭寇流向朝鲜半岛和中国沿海四处掠夺。如果说自然灾害、动荡的政局等是深层因素,那么庆元等地官吏的贪污腐败和勒索无度则是部分倭寇事件的直接导火线。对比嘉靖大倭患,我们可以看到,即便是在元代开放海外贸易的状态下,倭寇问题依然存在。换言之,在特定历史时期,倭患与海禁并无绝对意义上的关联。

《清华大学学报》(哲学社会科学版)2018年第5期

[1] 有关“倭寇”的概念,众说纷纭,各家定义虽大体一致,但在具体时限、构成人员、活动范围等方面却也存在不少差异。本文所讨论的“倭寇”,指历史上曾侵扰亚洲各地(包括中国、朝鲜半岛、日本、琉球、东南亚等)的日本人。

[2] 陈懋恒:《明代倭寇考略》,北京:人民出版社,1957年,第 2页;田中健夫:《倭寇——海上历史》,杨翰球译,武汉:武汉大学出版社,1987年,第28–30页;郑樑生:《明代倭寇研究之回顾与前瞻——兼言倭寇史料》,《中日关系史研究论集(十)》,台北:文史哲出版社,2000年,第171页;范中义、仝晰纲:《明代倭寇史略·前言》,北京:中华书局,2004年,第1页。

[3] 有关倭寇研究的综述性文章,可参考郑樑生:《明代倭寇研究之回顾与前瞻——兼言倭寇史料》,第171–215页;吴大昕:《明嘉靖倭寇研究的回顾》,《明代研究通讯》,1999年第2期,第91–106页;沈登苗:《明代倭寇兼及澳门史研究中文论著索引》,《澳门研究》,2005年第30期,第208–229页;徐泓:《郑樑生对嘉靖大倭寇研究的贡献》,《二十世纪中国的明史研究》,台北:“国立”台湾大学出版中心,2011年,第217–230页。有关元代倭寇研究的专文主要有:王颋:《倭寇攻掠》,《圣王肇业——韩日中交涉史考》,上海:学林出版社,1998年,第241–259页;高荣盛:《元代“倭寇”论》,《元史浅识》,南京:凤凰出版社,2010年,第247–266页。

[4] 田中健夫:《倭寇——海上历史》,第1页。该碑目前在吉林省集安市,辽宁省博物馆等处有拓本。

[5] 郑麟趾等:《高丽史》卷二二,韩国首尔奎章阁藏本,第23页;金宗瑞等:《高丽史节要》卷一五,京城:朝鲜总督府景印京城帝国大学藏旧奎章阁本,1932年,第28–35页。

[6] 郑舜功:《日本一鉴·穷河话海》卷六《流逋》,民国二十八年(1939)据旧钞本影印,第6页。

[7] 高荣盛:《元代海外贸易研究》,成都:四川人民出版社,1998年,第5–31页;洪富忠、汪丽媛:《元朝海禁初探》,《黔南民族师范学院学报》2003年第5期,第59–63页。

[8] 木宫泰彦:《日中文化交流史》,胡锡年译,北京:商务印书馆,1980年,第389–392页。

[9] 钱薇:《海上事宜议》,《海石先生文集》卷一〇,《四库全书存目丛书》集部第97册,济南:齐鲁书社,1997年,第166页。

[10] 哈剌带又作哈剌䚟、合剌䚟、哈剌䚟拔都。

[11] 危素:《云南诸路行中书省右丞赠荣禄大夫平章政事追封巩国公谥武惠合鲁公家传》,见《危太仆文续集》卷八,《元人文集珍本丛刊》第7册,台北:新文丰出版公司,1985年影印刘氏嘉业堂刊本,第575页。宋濂等:《元史》卷一三二《列传第十九·哈剌䚟》,北京:中华书局,1976年,第3217页,称哈剌䚟于至元二十二年(1283)被任命为沿海上万户府达鲁花赤。

[12] 《元史》卷一七《本纪第十七·世祖十四》,第367页。

[13] 袁桷:《延祐四明志》,元延祐七年(1320)修,清咸丰四年(1854)《宋元四明六志》本,中华书局编辑部编:《宋元方志丛刊》第6册,北京:中华书局,1990年,第6260–6261页;董沛:《明州系年录》,俞福海、方平点注,北京:当代中国出版社,2002年,第74页。

[14] 《元史》卷二〇《本纪第二十·成宗三》,第442页。

[15] 《元史》卷九九《志第四十七·兵志二·镇戍》,第2548页。

[16] 《元史》卷二一《本纪第二十一·成宗四》,第459页。

[17] 《元史》卷二一《本纪第二十一·成宗四》,第469页。

[18] 程巨夫:《资徳大夫湖广等处行中书省右丞燕公神道碑铭》,见《影洪武本程雪楼集》卷二一,阳湖陶氏涉园宣统庚戌(1910)据洪武乙亥(1395)孟春与畊书堂刊本影印,北京:中国书店出版社,2011年,第2页。

[19] 虞集:《顺德路总管张公神道碑》,见《道园类稿》卷四三,《元人文集珍本丛刊》第6册,台北:新文丰出版公司,1985年影印明初覆刊本,第308页。

[20] 《元史》卷九九《志第四十七·兵志二·镇戍》,第2548页载,至大二年七月,枢密院臣言:“去年日本商船焚掠庆元,官军不能敌。”若依此载,日本商船焚掠庆元一事应发生于至大元年,然根据其它史料可知,《元史》对此事的时间记载可能有误,待考。

[21] 苏天爵:《元故两浙运司浦东场盐司丞杨君墓志铭》,《滋溪文稿》卷二〇,《丛书集成续编》第109册,上海:上海书店,1994年,第724页。

[22] 郑舜功:《日本一鉴·穷河话海》卷七《使馆》,第16页。

[23] 天宁寺在唐朝时名为国宁寺,大中五年(851)置。宋崇宁二年(1103),诏改崇宁万寿禅寺,遇天宁节,赐紫衣度牒各一道。政和元年(1111)八月七日,敕改天宁万寿。绍兴七年(1137),改报恩广孝禅寺,是年,又改为报恩光孝寺。方万里、罗浚纂《宝庆四明志》卷一一,宋宝庆三年(1227)修,清咸丰四年(1854)《宋元四明六志》本,《宋元方志丛刊》第5册,第5130页。

[24] 《延祐四明志》卷一六,第6366页;郑舜功:《日本一鉴·穷河话海》卷七《使馆》,第16页;嘉靖《宁波府志》卷二二,明嘉靖三十九年(1560)刊本,《中国方志丛书·华中地方》第495号,台北:成文出版社,1983年,第1690页。

[25] 吴莱:《论倭》,见《渊颖吴先生集》卷五,上海涵芬楼江南图书馆藏明嘉靖元年(1522)祝鸾重刊元本景印原书,《四部丛刊初编》第1454册,上海:商务印书馆,1929年,第1页。

[26] 王沂:《经历张君墓志铭》,《伊滨集》卷二三,《景印文渊阁四库全书》第1208册《集部》第147册,第592页。

[27] 虞集:《庆元路玄妙观碑铭》,《至正四明续志》卷一〇,《宋元方志丛刊》第7册,第6575页。

[28] 刘仁本:《庆元路玄妙观重修道藏记》,《羽庭集》卷六,《景印文渊阁四库全书》第1216册《集部》第155册,第110页。

[29] 张纶言:《林泉随笔》,《丛书集成初编》第2902册,上海:商务印书馆,1936年,第70页;宋濂:《渊颖先生碑》,见《渊颖吴先生集·附录》,第1–4页;高荣盛:《元代“倭寇”论》,《元史浅识》,第252页。

[30] 吴莱:《论倭》,《渊颖吴先生集》卷五,第1页。

[31] 《元史》卷九九《志第四十七·兵志二·镇戍》,第2548页。

[32] 《元史》卷一二二《列传第九·铁迈赤》,第3005页。

[33] 《元史》卷一八四《列传第七十一·王克敬》,第4232页。

[34] 藤家礼之助:《日中交流二千年》,张俊彦、卞立强译,北京:北京大学出版社,1982年,第150页。

[35] 高荣盛:《元代“倭寇”论》,《元史浅识》,第252页。

[36] 程端礼(1271–1345),庆元鄞县(今浙江宁波)人,祖籍江西鄱阳,字敬叔,号畏斋,人称畏斋先生。初为建平、建德两县教谕,后任稼轩、江东两书院山长及铅山州学教谕,以台州路教授致仕。他曾受学于史蒙卿(果斋),著有《读书分年日程》三卷、《畏斋集》六卷。

[37] 程端礼:《故中奉大夫淛东道宣慰都元帅兼蕲县翼上万户府谔勒哲图公行状》,见《畏斋集》卷六,《景印文渊阁四库全书》第1199册《集部》第138册,第700页;程端礼:《故中奉大夫淛东道宣慰都元帅兼蕲县翼上万户府达噜噶齐谔勒哲图公行状》,《畏斋集》卷六,张寿镛辑《四明丛书》第1集第30册,1932年张氏约园刊本,第11–12页。

[38] 朱绪曾:《乌哲勒图公祠》,见《昌国典咏》卷八,张寿镛辑:《四明丛书》第7集第57册,1940年张氏约园刊本,第25页。

[39] 廼贤:《送慈上人归雪窦追挽淛东完者都元帅四首》,《金台集》卷一,明崇祯十一年(1638)毛氏汲古阁刻本,《海王邨古籍丛刊》影印本,北京:中国书店,1990年,第30–31页;张仲深:《哀乌勒哲图中奉》,《子渊诗集》卷五,《景印文渊阁四库全书》第1215册《集部》第154册,第349–350页;张宪:《怀完者秃元帅》,《玉笥集》卷八,《丛书集成初编》第 2265册,北京:中华书局,1985年,第115页。谔勒哲图、乌勒哲图、完者都等皆为同一人,笔者将另撰文论证。

[40] 王逢:《酬赵天放诗后序》,《梧溪集》卷七,顾千里据汲古阁旧藏明景泰刊本校,《知不足斋丛书》第29集,清道光三年(1823)刻本,第16页。

[41] 袁桷:《马元帅防倭记》,《清容集》卷一九,郁松年辑:《宜稼堂丛书》,道光二十年(1840)刻本,第1页。

[42] 虞集:《顺德路总管张公神道碑》,《道园类稿》卷四三,第308页。

[43] 乌斯道:《送陈仲宽都事从元帅捕倭寇序》,《春草斋集》卷三,《景印文渊阁四库全书》第1232册《集部》第171册,第218–219页。另有乌斯道:《送陈仲宽都事从元帅捕倭寇序》,《春草斋集》卷八,张寿镛辑:《四明丛书》第3集第42册,1935年张氏约园刊本,第3–4页,内容与《四库全书》本略有不同。

[44] 姚桐寿:《乐郊私语》,曹溶辑:《学海类编》第114册,民国九年(1920)上海涵芬楼据清道光十一年(1836)安晁氏木活字排印本影印,第13页;姚桐寿:《乐郊私语》,《景印元明善本丛书·盐邑志林》第12册,景印明刻本,上海:商务印书馆,1937年,第12页。

[45] 《元史》卷九四《志第四十三·食货二·市舶》,第2401–2403页;天启《海盐县图经》,《中国方志丛书·华中地方》第589号,台北:成文出版社,1983年,第317–319页。

[46] 高荣盛:《元代“倭寇“论》,第249–250页。

[47] 黄镇成:《岛夷行》,《秋声集》卷五,洪武十一年(1378)黄钓刊本,《北京图书馆古籍珍本丛刊》96《集部•元别集类》,北京:书目文献出版社,1996年,第636页。

[48] 参见《福建省志·人物志》上,北京:中国社会科学出版社,2003年,第135页。或曰死于1362年,见张福庆编著:《中国古代文学家字号室名别称词典》,北京:华文出版社,2002年,第213页。也有学者认为其应生于约1260年,死于约1334年,见钱仲联等主编:《中国文学大辞典》,上海:上海辞书出版社,2000年,第751页;章培恒等编著:《大辞海·中国文学卷》,上海:上海辞书出版社,2005年,第125页。

[49] 顾嗣立:《元诗选初集》,北京:中华书局,1987年,第1802页。

[50] 李清馥:《征士丘钓矶先生葵》,《闽中理学渊源考》卷三三,《景印文渊阁四库全书》第460册《史部》第218册,第437页。

[51] 至元二年至五年(1336–1339),赵天纲曾任佥山东东西道肃政廉访司事,有关山东的建言应在此段时间所奏请。王颋、高荣盛两先生均认为该奏文是在至正三年(1343),当误。虞集《湖南宪副赵公神道碑》,《道园类稿》卷四三,第302页。

[52] 《元史》卷一三九《列传第二十六·纽的该》,第3363页。

[53] 《元史》卷四六《本纪第四十六·顺帝九》,第964页。

[54] 宋濂:《元故秘书少监揭君墓碑》,《宋学士文集》卷六三,上海涵芬楼借侯官李氏藏明正德刊本景印,《四部丛刊初编》第1514册,上海:商务印书馆,1929年,第5页。

[55] 戴良(1317–1383),字叔能,浙江浦江人,以其家世居浦江九灵山下,故自号九灵山人,晚居四明,又号嚣嚣生,复号云林。戴殿江、戴殿泗:《戴九灵先生年谱》,清乾隆辛卯(1771)里安林氏铅印《惜砚楼丛刊》本,《北京图书馆藏珍本年谱丛刊》第37册,北京:北京图书馆出版社,1999年,第339–356页;张廷玉等:《明史》卷二八五《列传第一百七十三·文苑一·戴良》,北京:中华书局,1974年,第7312页;晏选军:《戴良山东昌乐、益都行迹考辨》,《文献》2008年第3期,第178页。

[56] 戴良:《袁廷玉传》,《九灵山房集》卷二七《越游槀》,上海涵芬楼借印罟里瞿氏铁琴铜剑楼藏明正统间戴统刊本重印,《四部丛刊初编》第1490册,上海:商务印书馆,1929年,第20页。《四库全书》中“月鲁不花”改译为“伊埒布哈”,其余内容基本相同。戴良:《袁廷玉传》,《九灵山房集》卷二七《越游槀》,《景印文渊阁四库全书》第1219册《集部》第158册,第574–575页。

[57] 《九灵山房集》最初可能为手抄本,后曾于洪武年间刊行。之前论著皆未注意到此洪武刊本。正统十年(1445)重刻,之后有康熙年间曾安世校本、乾隆三十六年(1771)戴殿江刊本、同治《金华丛书》本等多种版本,《四库全书》、《丛书集成》、《四部丛刊》等皆有收录,不同版本之间篇数与内容稍有差异。陆心源《皕宋楼藏书志》卷一〇八,光绪八年(1882)十万卷楼藏版,《续修四库全书》第929册,上海:上海古籍出版社,第531–532页;王忠阁《<九灵山房集>版本源流考》,《文献》2001年第1期,第171–176页。

[58] 揭汯:《九灵山房集·序》,至正二十五年十月,《四部丛刊初编》第1485册,原书无页码。

[59] 《明史》卷二九九《列传第一百八十七·方技·袁珙》,第7642–7643页。

[60] 《明史》卷一三九《列传第二十七·程徐》,第3982页。

[61] 乌斯道:《送逊都月公赴山南廉访使序》,《春草斋集》卷三,《景印文渊阁四库全书》第1232册《集部》第171册,第217页;乌斯道:《送逊都月公赴山南廉访使序》,《春草斋集》卷八,张寿镛辑:《四明丛书》第3集第42册,第1页。

[62] 萧启庆:《元代蒙古色目进士背景的分析》,《汉学研究》第18卷第1期,2000年,第108页。

[63] 《元史》卷一四五《列传第三十二·月鲁不花》,第3448–3451页。

[64] 金宗瑞等:《高丽史节要》卷一五,第28页;Barbara Seyock, “Pirates and traders on Tsushima Island during the late 14th to early 16th century: as seen from historical and archaeological perspectives”, in Angela Schottenhammer, ed., Trade and Transfer across the East Asian “Mediterranean”, Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 2005, p. 92.

[65] 《元史》卷二八〇《外夷一·日本》,第4628–4629页。Jun Kimura, Mark Staniforth, Lê Thi Lien, Randall Sasaki, “Naval Battlefield Archaeology of the Lost Kublai Khan Fleets”, The International Journal of Nautical Archaeology, Vol. 43, Iss. 1, 2014, pp. 76–77.

[66] 吴廷璆:《日本史》,天津:南开大学出版社,2010年,第143–144页。

[67] 徐继畬:《瀛环志略》(一),道光三十年刊本,《中华文史丛书》之六,台北:华文书局,1968年,第71页。

[68] 郑樑生对这种观点持保留态度,见氏著:《明代中日关系研究》,台北:文史哲出版社,1985年,第281页。

[69] 佚名:《太平记》卷三九,原书无页码。中文译文引自李昌植:《论“前期倭寇”的成份、性质及其产生原因——与村井章介先生等人商榷》,《延边大学学报》1998年第1期,第14页。

[70] Benjamin H. Hzard, “The Formative Year of the Wako, 1223–63”, Monumenta Nipponica, Vol. 22, (1967), p. 261. 李昌植:《论“前期倭寇”的成份、性质及其产生原因——与村井章介先生等人商榷》,《延边大学学报》1998年第1期,第16页;郑樑生:《明代中日关系研究》,第281页。

[71] 农商务省农务局编:《大日本农史》第13卷,东京:博文馆,1891年,第63页。

[72] 佚名:《百炼抄》卷一三,《国史大系》第14卷,东京:经济杂志社,1901年,第212页;《大日本农史》第13卷,第63–64页。

[73] 小鹿岛果:《日本灾异志》卷七《疫疠之部》,东京:日本矿丛会,1894年,第18页;《大日本农史》第13卷,第64页。

[74] 小鹿岛果:《日本灾异志》卷二《大风之部》,第24页。

[75] 小鹿岛果:《日本灾异志》卷二《大风之部》,第25页。

[76] 小鹿岛果:《日本灾异志》卷四《旱魃之部》,第10页。

[77] 佚名:《吾妻镜》卷二七,《续国史大系》第5卷,东京:经济杂志社,1903年,第28–29页;小鹿岛果:《日本灾异志》卷一《饥馑之部》,第24页。

[78] Benjamin H. Hzard, “The Formative Year of the Wako, 1223–63”, pp. 269–270.

[79] Andrew B. Appleby, “Epidemics and Famine in the Little Ice Age”, Journal of Interdisciplinary History, Vol. 10, No. 4, 1980. p. 658; Yen-chien Wang, “Secular Trends of Rice Prices in the Yangzi Delta, 1638–1935”, in Thomas Rawski, Lillian Li, eds, Chinese History in Economic Perspective, Berkeley: University of California Press, 1992, p. 62.

[80] 张家城:《气候变化对中国农业生产影响的探讨》,《地理学报》1982年第2期,第8–15页;张家城:《气候与人类》,郑州:河南科学技术出版社,1988年,第123–124页。

[81] 东岛诚:《中世の灾害》,北原糸子等主编:《日本历史灾害事典》,东京:吉川弘文馆,2012年,第131–137页。

[82] Shusaku Goto, Hideki Hamamoto, Makoto Yamano, “Climatic and environmental changes at southeastern coast of Lake Biwa over past 3000 years, inferred from borehole temperature data”, Physics of the Earth and Planetary Interiors, Vol. 152, Iss. 4, (2005), pp. 314–325.

[83] Bruce L. Batten, “Climate Change in Japanese History and Prehistory: A Comparative Overview”, MA: Edwin O. Reischauer Institute of Japanese Studies, Harvard University, January 2009, p. 19.

[84] Hiroyuki Kitagawa, Eiji Matsumoto, “Climatic implications of δ13C variations in a Japanese cedar (Cryptomeria japonica) during the last two millennia”, Geophysical Research Letters, Vol. 22, Iss. 16, (1995) , p. 2157. 此图据原图改编绘制,来源:http://c3headlines.typepad.com/.a/6a010536b58035970c016306b422b5970d-popup,2014–03–09.

[85] Liu Jian,etc., “Simulated and reconstructed winter temperature in the eastern China during the last millennium”, Chinese Science Bulletin, Vol. 50, No. 24, 2005, pp. 2872-2877.

[86] 章典等:《气候变化与中国的战争、社会动乱和朝代变迁》,《科学通报》第49卷第23期,2004年,第2468–2474页;David Dian Zhang, etc., “Climate Change and War Frequency in Eastern China over the last Millennium”, Human Ecology, Vol. 35, Iss. 4, 2007, pp. 403–414; Timothy Brook, The Troubled Empire: China in the Yuan and Ming Dynasties, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2010, pp. 53–59, 71–72.

[87] Benjamin H. Hzard, “The Formative Year of the Wako, 1223–63”, pp. 260, 269–270.

[88] 郑樑生:《明代中韩两国靖倭政策的比较研究》,《中日关系史研究论集(八)》,台北:文史哲出版社,1998年,第74–77页。

[89] 《明史》卷三二二《列传第二百十·外国三·日本》,第8341页。

[90] 郑樑生:《明代中韩两国靖倭政策的比较研究》,《中日关系史研究论集(八)》,第100页;范中义、仝晰纲:《明代倭寇史略》,第22–23页;Jurgis Elisonas, “The inseparable trinity: Japan’s Relations with China and Korea”, in John Whitney Hall, James L. McClain, eds., The Cambridge History of Japan, Vol. 4, New York: Cambridge University Press, 2006, p. 244; Barbara Seyock, “Pirates and traders on Tsushima Island during the late 14th to early 16th century: as seen from historical and archaeological perspectives”, in Angela Schottenhammer, ed., Trade and Transfer across the East Asian “Mediterranean”, pp. 98, 105.

[91] 范中义、仝晰纲:《明代倭寇史略》,第18、28页;孙承喆:《14–15世纪东アジア海域世界と韩日关系——倭寇の构成问题を含む》,日韩历史共同研究报告书(第2期),第2分科会(中近世史)篇,第34页,http://www.jkcf.or.jp/projects/kaigi/history/second/2-2/,2014–02–28。

[92] 相关系数值介于-1~1之间,0表示无相关性,正值表示正相关,负值表示负相关。相关系数绝对值与相关程度对应关系:约=1,完全相关(Perfect correlated);0.7~0.99,高度相关(Highly correlated);0.4~0.69,中度相关(Moderately correlated);0.1~0.39,低度相关(Modestly correlated);0.01~0.09,接近无相关(Weakly correlated);约=0,无相关。

对于能够用科学的方法来分析事物之间联系的历史学者表示由衷的敬佩!