摘要:鴉片戰爭後的澳門鴉片問題多為學者所忽視,澳門在近代中國鴉片問題上的地位與作用也缺乏深入研究。鑒於此,本文通過對近代澳門鴉片專營承充制度的起源、發展和運作的系統考察,認為鴉片專營承充不但使承充商大發橫財,也是澳門政府財政收入的重要來源,對澳門地區的發展和運作起到了不可或缺的作用。通過對澳門鴉片承充商、鴉片加工和吸食、出口和走私以及禁煙歷程的研究,本文使澳門在近代中國乃至亞洲地區鴉片貿易和走私活動中的重要作用得到了進一步的凸顯,同時也為當今澳門社會的禁毒問題提供了歷史教訓和有益借鑒。

關鍵詞:澳門鴉片、專營承充、鴉片走私、禁煙

按:本文原载于《澳门历史研究》2010年12月第9期,第142-159页(近2万字)。

在正式发表之前,本人曾在2010年8月份澳门民政总署举办的“嘉模讲坛”做过长达40多分钟的公开讲座,其后由澳门莲花卫视电视台多次公开播出。2011年4月3日,本人就近代澳门鸦片问题在上海举办的“首届东亚文史与社会研究生论坛”发表演讲,并获得“优秀论文奖”。

正式发表之后,该论文被广州暨南大学硕士生何成多处抄袭,本人已经就此问题发表过相关声明,并向暨南大学校方投诉过,只是内地抄袭成风,暨南大学也多次出现过教授、博士生抄袭事件,如此小问题校方自然不会理会。

此版本为最新修改稿(2012年12月)。该题尚多有资料可挖掘,本人会继续关注,有兴趣者可以共同研究。

馬光*

學界對於鴉片戰爭前的澳門及其附近地區的鴉片貿易、走私、禁煙等問題已多有關注,然而,或許也正是這種偏重時段性的研究,使得鴉片戰爭之後的澳門鴉片問題長期得不到學界應有的關注。[1]殊不知,鴉片戰爭之後直至1946年前後,澳門的鴉片問題依然嚴重。作為當時遠東地區重要的鴉片加工製作、對外出口和走私重要基地的澳門,它的鴉片貿易是以何種方式進行?澳門如何加工製作鴉片?經由其地的鴉片又出口至何處,對附近地區以及大洋彼岸的美洲和澳洲又有著怎樣的聯繫?鴉片對澳門政府財政和民眾又有著怎樣的影響?迄今為止,這些問題都尚未得到應有的關注。

近代澳門的鴉片合法運作主要是建立在專營承充制度[2]之上,其專營承充大致可以分為兩個主要階段:1846-1927年為招標承充階段;1927-1946年為政府自營階段。專營承充制度是西方殖民者控制殖民地經濟、充實殖民地的財政和增加母國稅收常用的一種包稅制度。這種將稅收包給華人的做法首先始於荷蘭人控制的港口,隨後英國也在其海峽殖民地實行這種制度。[3]專營承充制度分為兩種方式進行,一種是招標承充,也叫包稅承充,即承包商通過按期向殖民政府繳納一定的稅款的方式來獲得該商品的專營權;另一種是政府自營,即政府自身負責或指定公司代理專營某種商品的運輸、加工、製作、貿易和稅收等事宜。後者專營者與承充者合二為一,比較特殊,事實上也可以認為是只有專營而無承充。

香港的鴉片專營從19世紀40年代起至20世紀40年代結束,歷經百年,因此也成了學者們多加關注的對象。[4]學術界對於東南亞鴉片專營問題研究成果最多也最為成熟。[5]王宏斌、劉增合、秦和平等人也對中國內地的一些省份和台灣的鴉片專賣制度進行了研究。[6]然而,同樣是有百年歷程、對近代澳門發展有著重大影響意義的澳門鴉片專營制度,國內外學術界則鮮有涉及。[7]鑑於此,本文擬對1846-1946年間澳門鴉片專營承充制度的起源、運作與影響,兼及鴉片吸食、走私與緝私、禁煙等问题展開系統考察,以求教於方家。

一、鴉片專營承充制度的起源與運作

18世紀至鴉片戰爭前,澳門是鴉片貿易和走私的最早據點,是向中國輸入鴉片的重要基地。葡萄牙人是把鴉片作為商品從海外販運到澳門再銷售到內地的早期參與者之一,他們利用澳門特殊的地理位置和政治環境,大肆走私鴉片,從中漁利。“在1767年以前,……當時從土耳其販運鴉片的葡萄牙人幾乎是唯一給天朝帝國輸入鴉片的商人。”[8]但是,隨著鴉片走私巢穴逐漸向伶仃洋的轉移,澳門從1814年前後就已開始喪失其在鴉片貿易中的地位。[9]鴉片戰爭之後,香港的開埠、五口通商以及澳門自身港口的淤積等原因使得澳門經濟面對著極大的競爭壓力。爲了保持澳門的貿易地位,1845年11月20日,葡萄牙女王瑪利亞二世(Maria II)便擅自宣佈澳門為自由港。然而,澳門宣佈為自由港之後,隨著葡萄牙的海關的裁撤,澳門政府便失去了唯一的公共財政來源,很快便陷入了嚴重的財政危機。1846年4月21日,亞馬留(João Maria Ferreira do Amaral)被任命為澳門總督,上任之後他便採取了一系列破壞中國對澳門的主權的措施,並積極實行增稅開源政策。

在這樣的背景下,作為擴大澳門財政收入手段之一的鴉片承充制度便登上了歷史舞臺。在澳門從事鴉片生意的商人主要分為兩類,一類为販運生鴉片煙土之商,主要負責出售成個或零碎的生鴉片;另一類則為承充煮賣鴉片煙膏之商,主要從事將生鴉片煮成熟膏然後供本地或者供出口消費的生意。[10]需要指出的是,本文對於澳門的鴉片承充制度的討論只涉及到“煮賣鴉片煙膏”,而生鴉片煙土則“任眾各人發賣”,並不在此制度範圍內。澳門的承充制度的開始時間約為1846年,這一年2月16日鴉片承充制度開始實行。[11]之後不久,豬肉、牛肉、白鴿票、番攤、鹽等經營紛紛也開始實行承充制度。

澳門的鴉片承充的運作主要是依據鴉片承充章程進行。茲摘錄1882年的一則《澳門鴉片烟合同》原文來細加分析承充合同內容:

壹、在澳門由媽閣至關閘內除承充人所準之人外,概嚴禁不得煮賣鴉片烟膏。附欵:生鴉片烟土,或成個,或零碎,任從各人發賣。

弍、如有人違犯者,罰銀五拾元,另將所獲私烟充公,其私烟與罰項一半歸公物會,一半歸承充人收。附欵:如有船艇由別處帶熟丫片烟來澳發賣,均照此欵刑罰。

三、該承充人應在本澳開設烟館以備吸烟人足用,承充人自設此館,或令人開設亦可。如違此欵,罰銀一百元至二百元。

四、承充人可於每煮公烟、姑烟一粒或成包白皮每三斤,可收規銀二元。如煮丫片出口者,每丫片烟一粒收規銀壹元。

五、承充人如於前欵所定有加勒索錢銀者,罰銀一百元至五百元,歸公物會收,另罰承充人照所勒之銀雙倍交還被勒索之人收。

六、承充人須要照澳門時價行情訂議公道價錢發賣熟丫片烟,不得任取高價,亦不得委曲及窒碍買吸烟之人。

七、如有違犯前欵者,罰銀一百元至五百元,歸公物會收。

八、承充人應出力料理,免致所煮丫片烟攙雜偽物欺騙。如違此欵,罰銀壹百元至五百元,歸公物會收。[12]

從以上合同再結合其它年份的合同,我們可以看到,一般情況下章程會對以下內容進行詳細規範:

1) 承充的地點範圍,如限於氹仔、路環等地,甚至會具體到某一村莊;

2) 競標者所應具備的條件,如有一個銀行帳戶、需繳納一定的保證金;

3) 需要有實力的擔保人,以防止承充人違約時政府受到損失;

4) 繳納承充費的時間、金額與兌換率;

5) 承充人的權利,如有權自煮煙膏或發牌照給別人煮,自開給照他人開煙館,有權獲得對其他違規者所處的一半罰銀;

6) 對承充者違約後的處罰,常常是將押金沒收;

7) 對承充者以外的其他人私自煮賣煙膏或開煙館等的處罰;

8) 熟膏的價格,常常是要求其價不能高於多少元或某地區的市場價格等。

從這些詳細的規條中,可以看到承充章程對於澳門的鴉片市場運作起到了相當重要的指導和規範作用。目前,我們所能找到的最早的一份有關鴉片專營承充公告是由澳門政府發佈於1851年5月12日,[13]此份鴉片承充規章成為了以後政府招標時的藍本和樣板。對比1851年、1882年與1910年三份有關鴉片承充章程的話,我們可以發現,後期的章程更為細化、規範,如後期有些章程規定不准賣煙膏給婦女和兒童,但是上述承充的幾個主要特徵卻並沒有發生多大變化,故而章程沿襲性很強。[14]

澳門政府和承充者簽訂鴉片專營承充合同後,雙方都會尊重合同的法律精神:一方面,承充者按時交納費用,另一方面,澳門政府也不會再亂加價,或收其它的苛捐雜稅,雙方都會嚴格遵守合同規定。簽訂合同後,即使是有時遇到承充公司負債累累乃至倒閉的情況,澳門政府亦會“按章辦事”,將其押金充公。例如,1903年因受到美國嚴禁鴉片入口限制的影響,當時負責澳門鴉片承充的三宏公司出口熟膏業務受到重大打擊,最終於該年4月30日歇業,因其無法再履行其與政府所規定的合同義務,故而澳門政府就將其按餉10萬元充公。[15]正是這種雙方都尊重合同的法律精神的做法,使得澳門的鴉片專營承充得以順利進行。

因澳門鴉片承充事關重大,對澳門政府和社會各界影響甚大,故對其招標也比較慎重,歷時較長。澳門政府招鴉片承充人時一般要提前幾個月,甚至一年多進行。招標時,由政府報出底價,然後通過競價方式將承充權給出價最高者。如,爲了將1903年9月1日起至1913年6月30日澳門、氹仔、過路灣的煮賣鴉片煙膏的承充權出投,澳門政府1902年7月16日就以20萬元為底價開始招承充人。[16]一百多年前《華字西報》上的一篇報導給我們提供了瞭解當時華商公開激烈競標情況的機會。1910年8月3日,澳門招人承充鴉片煙餉,當時投票有六人:第一票吳廣、馬池龍出價148750元;第二票李世桂、蕭瀛洲出價139500元;第三票楊梅賓出價136500元;第四票盧廉若出價129500元;第五票李鏡荃出價118500元;第六票桂友出價115500元。第一票吳廣、馬池龍出價最多,按照以最高之票承充的章程,他們獲得了承充權。承充權時限為三年,每年繳納餉銀148750元,每年限銷煙不得過2800箱,並且規定煙價不能貴過香港之熟膏。兩位承充者租了以前公棧地位前半座,每年納租600元給澳門政府。煮煙器具由新公司與澳門政府共同負擔,約值1000餘元。該報導還提到了該公司詳細的人員組成:煮煙手6名、巡欄18名、包煙10名、廚夫2名、工役2名、司理銀兩2名、管賬2名、葡狀師1位、葡翻譯1位、葡巡欄頭1位。該公司熬制成的熟膏售價約為每兩3.8元,每日能賣300餘兩。[17]

近代澳門與香港關係極為密切,有些鴉片商在兩地均有業務開展,[18]因此我們看到澳門政府有時亦會發佈公告,代為尋找香港地區的鴉片承充者。例如,1891年澳門政府就有招投1892年3月至1894年2月香港煮賣洋藥承充權的公告,[19]1903年有招投1904年3月至1906年2月香港並新界內煮賣鴉片煙兼收鴉片煙屎,並煮賣二煙承充權的公告。[20]

二、澳門華商與澳門鴉片承充制度

澳門政府通過鴉片承充制度,把鴉片運輸、加工熬制、包裝和銷售鴉片的專營權承包給了鴉片承充人,而這些承充人,根據目前掌握的資料來看,都是清一色的華人(公司),有些甚至是家族式地連年經營此項生意,連續多年掌控澳門的鴉片市場,並因此而大發橫財。這些華商一般都是不僅僅承充鴉片一項生意,還會同時承充其它的生意,如白鴿票、闈姓、番攤等,並且還多是澳門的頭面人物,與澳門的商界、政界有密切的聯繫。茲舉幾例加以說明:

馮成,又名馮鳳韶,南海官窯鄉人,早年因往返澳門做絲茶生意而接觸天主教,遂定居澳門,且加入葡籍入了教,教名為方濟各·沙勿略,為1874年、1875年和1878年氹仔番攤及在該處煮賣鴉片生意的承充者。馮成先後經營澳門多項專營生意,除了承充鴉片外,他還經營繅絲業,多次承充澳門闈姓,是1875年、1878年和1881年的澳門闈姓承充人,1877年澳門白鴿票生意的承充人。他曾於1878年出任鏡湖醫院首任總理。1882年馮成逝世時,三子皆幼,其遺產遂由其生前“十友”即何桂、陳六、羅澄波、胡袞臣、潘禮臣等及其弟馮覺芬代理。至1889年,其長子馮洛泉遂接管馮成之生意和銀業。[21]

陳六,本名陳恒,或作陳行,又名陳瑞生或陳亞祿,廣東順德人,早年加入葡籍。陳六先經營澳門闈姓生意,後成為著名的鴉片煙商。陳六曾承充1881年9月至1883年9月澳門鴉片生意,1883年9月至1893年9月澳門煮賣鴉片煙膏並載鴉片煙膏出口生意。陳六不但在澳門有多種生意,而且在香港也開設有鴉片店鋪,還曾在香港創建東華醫院。1881年,被葡萄牙國王授勳。陳六有子陳厚華,侄陳厚賢、陳厚能。1885年12月26日,陳六去世後,其子陳厚華及侄陳厚賢、陳厚能等繼續承充1893年9月至1903年9月澳門、氹仔、過路灣煮賣洋煙生意,其家族前前後後經營澳門鴉片生意達30餘年。[22]

何桂,又稱何老桂,係1875-1877年澳門煮賣鴉片煙生意和1876 -1878年氹仔煮賣鴉片及番攤生意承充者。除此之外,他還先後在澳門承充以下多項專營生意:1872年澳門闈姓,1873年、1874年、1875年、1876年和1877年賣鹽生意,1875年白鴒票,1876年澳門番攤。經過30餘年的努力,何桂不僅發家致富“積財產至百萬”,還成為澳門賭博合法化後的“第一代賭王”。除鴉片之外,他的生意涉及地產、食鹽、屠宰、苦力、當押、銀號等十數個行業,成為了19世紀80年代澳門之首富。[23]光緒五年(1879),“闔澳紳商”給澳門總督呈送了一面《恭頌大西洋澳門總督吧嗦咑咕子爵施大人德政》的錦旗,在署名的10個華人紳商中,為首的就是“何貴”,足見其地位之重要性。[24]1881年6月2日,獲葡萄牙耶穌降生寶星。1888年何桂身故,之後他的生意多由其子何連旺、何連勝繼續承充。[25]其實,何桂的兒子們在早期就已經開始參與其父涉及的鴉片、番攤等生意了。“1874年5月至1876年5月,何連勝與馮成承充氹仔的番攤及煮賣洋煙生意,規銀每年7380元。”[26]何桂的次子何連旺後來也成為了澳門洋藥公會會長,其開設的“致融和公司”就是一家批發零售洋藥的鴉片煙棧,公司設在巴素打爾古街63號,該公司由其十弟何連鐘執掌。[27]

高可寧,字富順,廣東番禺人。清光緒五年(1879)正月十九日生於澳門。1913年8月1日,高可寧與友人組成“十友堂”十友分別為:高可寧、龐偉庭、梅煒唐、黎潤生、梁裕簡、黃孔山、周仲朋、梁子光、莫晴光和黃耀初,以有成公司之名義承接澳門鴉片煙生意,為期5年,期滿後共盈利1027.9萬元,自佔27.05萬元,高可寧借此本錢,從此事業蒸蒸日上。高氏在澳門勢大財雄,亦熱心公益慈善事業:“凡善堂、醫院、商會、學校,無不被其嘉蔭”——開辦學校,救濟貧困,對鏡湖醫院、同善堂、紅十字會等機構屢贈鉅款。他還曾擔任澳門中華總商會主席、同善堂副主席、鏡湖醫院值理、義學名譽董事等職務,為此曾獲葡萄牙紅十字會紅十字勳章(1951)、基督勳章(1952)。[28]

鴉片價格昂貴,承充鴉片需要雄厚的財力做後盾,而吸食鴉片煙者又多為華人,故崛起的富有華商無疑具備了絕對的投標競爭優勢,而澳門華商對於鴉片生意這塊肥肉亦是虎視眈眈,其主要原因就是承充鴉片可以為其帶來巨大利益。難怪乎有人說“澳門近代史上數得出來的,叫得出名字的商宦士紳,全部都是靠鴉片發財的”。[29]

三、澳門鴉片的加工與吸食

說起澳門的鴉片問題,不能不提到一個重要的地方——“洋藥公棧”。1802年,葡皇發佈命令,賦予葡國商人在澳門進口鴉片的特權,並允許澳葡承運、儲存、幫助銷售西方各國運進澳門的鴉片,也就是在這一年澳門設立了鴉片管理局,並在司打口建立了“洋藥公棧”。洋藥公棧,葡文作fábrica de ópio,意為鴉片廠,澳門人稱其為“鴉片屋”。鴉片屋是當時遠東最大的鴉片倉庫,歸基本上全是華人和土生葡人組成的“澳門洋藥公會”所有。鴉片屋有著極其重要的地位,因此此處設有荷槍實彈的葡兵保護其安全。鴉片屋現今仍在,即同善堂第二診所所在建築。

紅窗門街附近的澳門公棧門面照片[30]

一百多年前澳門鴉片工廠內部是什麼樣子,工人如何熬制鴉片,他們的生活情況又是怎樣的?我們有幸找到了一份關於這方面的詳細記錄。1899年法國一位攻讀歷史和地理的師範大學學生維沃勒爾斯(G. Weulersse)獲旅行獎學金來到澳門,他為後世留下了一部重要的著作:《古老中國及其資料》,內有關於當時澳門工廠的記錄:

鴉片廠是澳門的幾大廠家之一,也是澳門的財富之一,每年至少為澳門政府贏得178000皮阿斯特。全廠有三百名工人從事鴉片的生產,擁有一架全澳門唯一的蒸汽泵。鴉片裝在椰子殼顏色的粗瓷罐裡從印度運來。每隻用瀝青塗抹并用厚布包著的箱子裝着用草席隔開的三層磁罐,每層的磁罐又分別用木屑填塞,用軟木固定。人們把磁罐一隻一隻的取出,又一隻隻的過秤。澳門的鴉片享有盛譽,大量出口到加利福尼亞和澳大利亞。這是本殖民地的主要出口產品之一,也是盈利豐厚的產業之一;一小盒鴉片在澳門只值6皮阿斯特,而在舊金山卻是澳門的三倍。[31]

這些鴉片加工廠主要集中在澳門火船頭街道德巷和深巷仔附近,生產的鴉片煙膏主要有“海盜牌”、“海盜船牌”、“火槍牌”、“刀槍牌”等幾個品牌。澳門煙膏公司生產熬制鴉片時有時候也用土藥攙和,主要是爲了降低生產成本,兼調和口味。[32]

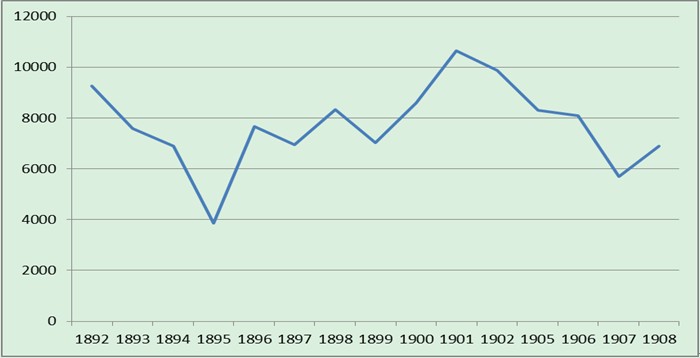

由於缺乏相關史料,澳門每年生鴉片加工的增值效益難以直接統計。但是,我們可以根據現存部份史料來粗略估算澳門鴉片加工增值效益。首先,我們需要統計澳門每年的生鴉片加工量。根據附錄2統計,1892-1907年間澳門每年的進口生鴉片量大致為2600箱,且這些鴉片幾乎都被加工供本地和外地消費,故澳門實際加工的生鴉片數量與進口量應相差無幾。

其次,我們要弄清鴉片價格波動情況。有關澳門生鴉片的價格的直接記載較少,目前僅發現幾個年份的直接記錄,如1894年拱北海關報告記載:“惟本口商人所售,向來多係大土,該土於西曆本年正月間,每箱價值604元,至12月已漲至855元。”[33]再如1898年拱北關報告記載:“本口所銷洋藥,惟公班土一種。全年價值參差不一,計上半年則由680元至690元;下半年則由785元至800元。”[34]1894年、1898年這兩個年份的價格相差較大,不足以反映澳門其它年份的價格,但是我們可以根據臨近地區(如廣州)的價格來估算。1894年廣州每箱生鴉片平均價格為544元,1898年為520元,在1892-1901年其餘年份,平均價格則在426-634元之間波動,這十年的平均價格為533元。[35]通過對比1894、1898兩個年份的價格,可以推測到澳門每箱生鴉片的價格可能會比廣州地區的價格要高100多元。據此,我們可以將1892-1907年間澳門的每箱生鴉片價格鎖定在600-800元之間。

再次,我們需要分析從生鴉片到熟鴉片加工增值率問題。根據1887年海關報告我們得知,通常情況下生鴉片加工成熟鴉片後,其重量會減少很多,但是其總價值則會上升三分之一。比如,在澳門每百斤貝拿勒斯生鴉片售價420元(270.97海關兩),熬制成膏後其重僅為52斤多,卻可賣至559.78元(361.15海關兩);每百斤巴特那生鴉片售價426.67元(275.27海關兩),熬制成膏後其重僅為52 斤多,但可賣至566.44元(365.44海關兩);孟加拉鴉片經過熬制加工後,其重量減少至近乎一半,但價格卻增長了約三分之一。[36]所以,從以上情況分析,我們有理由認為鴉片加工增值率大約為30%。

由此,我們可以將澳門每年的鴉片加工增值效益套用如下公式來演算,即:鴉片加工增值效益=生鴉片進口數量×生鴉片價格×加工後增值率。據此公式,我們推算1892-1907年間澳門每年的鴉片加工增值效益約為:2600箱×600-800元/箱×30% = 468000-624000元。

近代澳門雖為葡萄牙統治,然居民主體卻是華人,其吸食鴉片煙者甚眾。與澳門鴉片吸食相關的直接史料,如澳門政府所發佈的關於澳門煙民的調查報告,是如此缺乏,因此我們只能根據海關檔案中所提供的信息來研究澳門的鴉片吸食情況。

根據海關總稅務司1881年的統計報告,我們可以得知,輕微的吸食者每天需要1錢熟膏,上癮者每天需要6-8錢或者更多,中等的吸食者每天需要2-4錢,而平均值則是每天2-3錢。[37]下面是我們根據海關報告中所提供的信息,估算出的澳門鴉片吸食人口數量。[38]

表1:澳門鴉片吸食人口數量估計

根據上表的統計,如果我們根據海關所提供的供澳門消費的鴉片進口量來推算澳門鴉片煙民數量的話,會發現如下兩個問題:

1)煙民數量變化幅度較大。眾所周知,鴉片吸食具有很強的成癮性,上癮之後很難戒掉,所以,如果不是發生特殊情況,在某段時間內煙民數量應該比較穩定才對。但是,我們從表中看到煙民數量卻有很大的波動。1896年的煙民數量之所以會出現極度的反常情況,可能與當時流行的鼠疫等災害有關;至於其它年份的波動,筆者初步認為這些波動可能並沒有反映出當時澳門煙民數量的真實情況。

2)估計的吸食人數可能過多。縱觀1892-1901這十年間,煙民的平均數為7685人,煙民佔總人口的比例約為10%。如果是這樣的話,那麼澳門的煙民比例要遠遠高於臨近的其它地區,比如香港1889年每天吸食煙膏約900兩,即9000錢,吸食人口約4500人,華人有240000,[39]吸食者比例為1.88%。全國範圍內,1881年的海關調查報告指出中國的煙民為200萬,佔總人口的0.67%。[40]英國公使朱爾典則估計1906年中國吸食鴉片人數為400多萬,佔總人口的1%。[41]台灣學者王樹槐推算19世紀末期中國煙民有900萬,佔全國4.5億人口的2%,佔成年男性的12%。[42]美國學者史景遷認為19世紀80年代認為吸煙人數為1500萬,佔成年男性人口的比例為10%。[43]林滿紅教授估計1906年中國吸食鴉片人數為2千萬,佔總人口的4.56%。[44]由此可見,中國內地和香港等地的鴉片煙民率最高估計不超過4.56%,筆者認為2-3%可能更符合實際情況。所以,相比而言,表1所對算出的澳門鴉片煙民數量可能偏高。

我們在另一份海關報告中發現了這樣一則材料,1909年,“澳門有零沽熟膏之店22間,每日共銷熟膏約30斤”,[45]也就是說,當時澳門的實際消費量可能每天只有30斤,即4800錢,按平均每天3錢計算的話,有1600人。當時澳門的總人口約為74000,[46]其吸食者比例則為2.16%。當然,從表1中我們也會發現1909年的煙民數量驟減,所以1909這一年的特例不能作為普遍的情況來分析。也有學者研究指出,1938年澳門的鴉片吸食者為30000人。這個數字顯然比我們所估算的要高出不少,但是遺憾的是作者並未提供其論斷的史料依據。[47]

綜上所述,我們可以看到,如果單純根據拱北海關所估計的澳門消費的鴉片進口量來推算澳門鴉片煙民數量的話,其數量可能會偏高,所以,這種計算方法並不能完全真實地反應當時澳門的鴉片吸食狀況。要想對澳門的煙民數量做一個相對可靠的結論的話,我們尚需進一步發掘更多的史料。

四、澳門鴉片的出口與走私

在澳門熬制加工好的熟膏質量很高,口味屬於上乘,因此一直享受盛譽,除了供本地消費外,大部份的熟膏還暢銷美國新舊金山、澳洲等地。從附錄2中我們可以看到,1892-1901年間,澳門本地消費的鴉片數量約為澳門所生產的熟鴉片的23.7%,其餘的約76.3%則用於出口。

從附錄2我們可以看出,1907年之前澳門每年進口的洋藥在2600箱左右,比較穩定,用於本地消費和出口的熟膏在平常年份大都也都比較平穩,整體略有增長。自1906年春季開始,美國開始禁止煙膏進口,這就導致了澳門熟膏出口量的減少。[48]隨著美國嚴禁洋藥入口法令的實施,澳門的煙膏行業很快就衰落下去:1908年底商人停止由澳營運煙膏,故熟膏公司11、12月進口的洋藥只有104箱,比去年少了363箱,農曆十一月初六(陽曆11月29日)停止了煮運舊金山熟膏的業務。[49]1909年美國舊金山制定了嚴格的法令來禁止吸食鴉片熟膏,從4月1日起開始正式生效。自2月23日,澳門熟膏公司不再營運熟膏往舊金山,因而導致其生意銳減70%,損失慘重。最終,該公司難以履行其與澳門政府所訂立的合同,於4月30日歇業,按照合同規定,熟膏公司的按餉10萬元充公。澳門政府暫時自理熟膏生意一段時間後又發佈招商承充鴉片的公告,後來有公司出最高價洋銀141700元獲得承充權,但是澳門政府對此出價並不是很滿意。[50]

熟膏出口生意的慘重損失引起了一連串的不良反應,牽連到了澳門本地的鴉片銷售市場,澳門熟膏公司1909只有181箱用於煮熟膏供本地消費,比起去年的561箱無疑也是大為減少。[51]

澳門的鴉片及熟膏除了供本地消費和通過報關納稅進入內地,出口澳大利亞、美國舊金山、加利福尼亞等地外,還有相當一部份的鴉片會通過走私運進內地。廣東毗鄰澳門,加之水道密集方便走私,自然也就成了澳門向內地走私的橋頭堡和重鎮。近代外國鴉片“非法”進入廣東省的主要途徑至少有三個:一是從新加坡直接運送鴉片到廣東下四府等地;二是從香港直接用輪船載運鴉片到廣州灣,然後再由此處走私到內地;第三個就是從澳門向內地走私鴉片。下面我們就重點來探討一下澳門向廣東的鴉片走私問題。[52]

18世紀至鴉片戰爭前,澳門是鴉片貿易和走私的最早據點,是向中國輸入鴉片的重要基地。把鴉片作為商品從海外販運到澳門傾銷於內地的肇始者是葡萄牙人。鴉片戰爭之後,自由港的地位為香港、澳門的走私提供了極大的便利,港澳由於其特殊的環境遂成中外鴉片走私的大本營。1882年,從澳門再裝船輸入中國內地的鴉片共值3597029元,其中合法納稅進口的有1633952元,走私輸入的有1963077元,走私的比正常報關納稅的鴉片還多。[53]之後幾年走私更是猖獗,且看下表。

表2:輸入澳門的鴉片銷路比較表,1883-1885年(單位:擔)[54]

年份 | 輸入 澳門 | 澳門 銷量 | 輸出至澳洲及舊金山的鴉片膏 | 用木船運往中國口岸 | 走私約數 | 走私比重 |

1883 | 9295.2 | 360 | 2779.2 | 1968 | 4188 | 45% |

1884 | 9156 | 360 | 571.2 | 2263.2 | 5961.6 | 65% |

1885 | 10392 | 360 | 1790.4 | 1728 | 6513 | 63% |

從上表我們可以看出,澳門每年走私的鴉片要遠遠多於用木船運往中國口岸的鴉片,1885年甚至多至3.76倍。走私鴉片的比重平均每年為57.7%,並且其絕對數量每年還在增加中。由此可見,這一時期鴉片走私的數量已經超過了合法進口的數量,反而成了鴉片交易的主流和常態。

從澳門走私到內地的不但有生鴉片,而且還有熟膏。1891年的拱北海關報告指出了澳門所生產的熟膏除由輪船運往廣州、香港之外,還有其它一些熟膏被走私者秘密地由陸路帶到新會縣之江門,新寧縣屬之新場、荻海,平縣屬之長沙等埠,而且這些數量是極其驚人的,每月竟然有40000-60000兩之多,即每年約300-450擔。[55]還有一些走私者也招供了他們的走私路線,即由對面山繞越至內河西岸,再由陸路聚眾三四十人,持械護送至香山縣屬之石岐口,然後再裝載船隻秘密由石岐帶到新寧最後再到廣州省城發售。根據粵海常關、洋關屢次緝獲的走私煙膏情況來看,煙膏盒上都有澳門洋藥公司的標記,根據這些信息可以判斷出鴉片走私之盛行。[56]

五、鴉片承充對於澳門財政和海關的重要意義

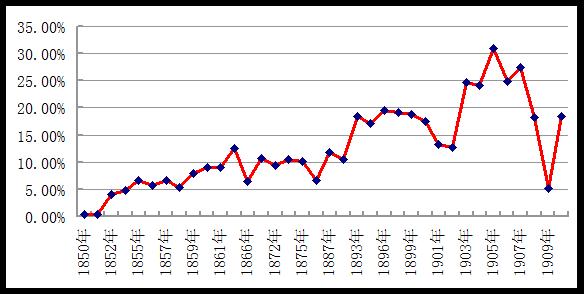

鴉片承充制度使承充人大發橫財,而鴉片專營收入也是澳門政府財政收入不可或缺的一個重要部份,有時候竟然會佔到總收入的1/3。下表為1850-1911年間鴉片專營收入佔澳門財政收入的比重表:

表3:1850-1911年間鴉片專營收入佔澳門財政收入的比重[57]

按照鴉片專營收入佔澳門政府財政總收入的比重分為以下幾個階段:

1)1850-1852年,比重在0.5%以下,微乎其微。這是澳門政府實行鴉片專賣的早期,制度尚多有不完善之處,鴉片專營的所得收入很少,對政府財政幾乎沒有太大影響;

2)1852-1862年,比重迅速增加。1852-1853年的比重就已經比1851-1852年多了十多倍,達到了4%,可以說是一個飛躍。隨後,比重逐漸增多,但是這一階段尚未突破十分之一界限;

3)1862-1889年,突破10%界限,基本穩定在10%左右。這一階段,鴉片比重頗為穩定,多數年份都是圍繞10%上下浮動;

4)1893-1901年,突破15%界限,浮動範圍在17%-20%之間,比較穩定;

5)1901-1903年,比重下跌至12-13%,頗為異常;

6)1902-1908年,比重保持高位數態勢,在24%-31%之間浮動,平均值為26.4%,尤其是1905-1906年時的鴉片專營收入甚至一度接近總收入的1/3;

7)1908-1911,從高峰處下跌。此階段主要是因為美國舊金山等地嚴格禁止鴉片導致澳門熟膏公司出口生意大受影響,同時也牽連到本地的鴉片市場,最終導致原承包公司倒閉,從而使包稅收入減少。1909年5月2日,澳門政府發佈告示:因已將1902年與華商陳厚賢、李鳳池、施兆榮、施鵠臣及陳貽光等人訂立的承充鴉片煙生意合同銷廢,故從該月1日起,在舊司打屋內及各領牌之鋪店內,歸國家自煮自賣,而由大恒公司華商蕭登專代國家辦理煮賣。[58]其後,澳門政府多次發佈公告招鴉片承充人,但是,由於上次承充失敗的慘痛教訓和國際鴉片市場的不景氣,此次招充並沒有像以往那樣引來鴉片商的積極投充。澳門政府接連在1909年5月22日,[59]7月24日,[60]10月9日,[61]1910年1月29日,[62]6月18日[63]發佈公告招人承充,但是卻鮮有人問津。一直到1910年8月才有人願意承充此次的鴉片生意。

1911年之後的比重,由於目前尚未查找到相關的數據,故而只能做個別年份的分析。1938年,澳門從鴉片承充中獲得的收入佔其財政總收入的16%。[64]

鴉片收入不但是澳門政府財政收入的重要來源,同時也是拱北海關收入的重要來源,如下表所示:

表4:鴉片收入佔拱北海關總收入的比重(1888-1916年)[65]

1887年拱北海關設立時的一個重要目的就是對從澳門輸入內地的鴉片及熟膏徵收稅釐,以防範走私行為的發生,進而增加清政府的財政收入。通過上面的比重表我們也可以看到,1888年開辦第二年鴉片收入就佔到了拱北海關總收入的近一半,比重最高的年份為1911年,達到了83.3%。

六、漫長的禁煙之路與鴉片承充制度的終結

正如上節所論,鴉片是澳門政府和海關收入的重要來源,對於政府的發展具有至關重要的作用。然而,正是因為鴉片能給承充者、政府和海關帶來豐厚利潤,加上其特殊的政治、地理環境,澳門的禁煙歷程就顯得格外漫長。一直到1946年澳門才宣佈徹底根除鴉片,承充制度隨之結束,澳門成了遠東地區最後一個禁止鴉片貿易的地方。

1906年,鑒於鴉片的危害和國內外禁煙的大形勢,光緒帝發佈諭令決定禁煙:

自鴉片煙弛禁以來,流毒幾遍中國,吸食之人廢時失業,病身敗家,數十年來,日行貧弱,實由於此,言之可為痛恨。今朝廷銳意圖強,亟應申儆國人,咸知振拔,俾祛沈痼,而蹈康和,著定限十年以內,將洋土藥之害,一律革除淨盡。[66]

之後,中英兩國就禁止鴉片問題多次進行磋商,最終於1907年達成了禁煙協議,規定從1908年起進入中國的鴉片每年減少10%,十年之內完全肅清。英國提出先試行三年,待三年之後如果中國方面做到了協議規定的話再行續簽條約的要求,中國允許試行三年。[67]隨後,1908年8月8日,根據海外部長決定,澳門成立一個委員會研究禁止鴉片措施,成員包括:華政廳廳長退休漢學翻譯官伯多祿·施利華(Pedro Nolasco da Silva)及華政廳前廳長飛良紹(Leôncio Alfredo Ferreira)。[68]

1910年4月,為加強對鴉片貿易的控制和管理,澳門政府制定了一個新的章程,其中一條規定“洋藥到澳,須先入官倉,俟轉售他處始准出倉”,另一條規定“每洋藥一顆,於出倉時收銀一角”。[69]這兩條規定對澳門鴉片市場影響頗大,立即導致了鴉片行業的停滯。出臺此新條令之前,洋藥是由鴉片商自行儲存保管,鴉片商可以在行棧就近粘貼印封,而先入官倉的規定實際上就是迫使洋藥必須在很遠的海關關廠粘貼印封,加之另有收費,結果4月份通過拱北海關的洋藥只有16擔,等到5月份時情形更加淒慘,導致澳門洋藥鋪“三家已閉其二”。[70]新條令引起的鴉片市場的慘重損失迫使澳門政府重新制定新規定,將入官倉一條刪改,這才使得鴉片生意重新恢復。隨著6月份一家新鴉片店鋪的開張,洋藥進口源源不斷。由於聽說廣東省即將抽收熟膏捐,故而鴉片商乘機趕在正式開抽熟膏捐之前爭先恐後地進口鴉片,致使鴉片生意異常忙碌,鴉片商們也因此而發家。6月7日,廣東省果然開始抽收熟膏捐,稽查也非常嚴格。內地商人為逃避稅捐,紛紛湧向香港或澳門購買洋藥,然後通過拱北海關各分卡運回各地。香港的洋藥價格也極不穩定,除去稅釐之外,每箱大土價格由洋銀1800元漲到了2850元。[71]

莫非亞(英語為Morphine, 葡語為Morfina,莫非亞為葡語之譯音)從19世紀末也開始輸入澳門並逐漸流行,澳門政府也對之十分關注,嚴格控制莫非亞的使用。1910年12月20日,澳門署督據澳門公會會議,批准將《莫非亞及鴉片製造藥料出入口生意章程》(共46款)施行。其中規定欲在澳發賣者須領牌,每年應繳牌費銀25元。另入口時,莫非亞每兩納規銀6元,鴉片煙製造藥料每兩納規銀3元。只准合格有憑證之醫生、藥師及華人醫院可以賣莫非亞及鴉片煙製造之藥料,以為醫治病症之用。[72]12月24日,澳門《政府公報》严禁销售莫非亞和鴉片。[73]1911年7月,澳門開始嚴禁熟膏進口。[74]9月30日,又頒佈了辦理無印花進口的洋藥章程。[75]

1911年5月8日,中英《禁煙條件》規定鴉片進口稅釐每箱增加到350海關兩,並逐年減少鴉片進口,至1917年將完全禁絕;而土產鴉片稅釐也增加相應的比例,增加到每百斤徵稅銀230兩。[76]澳門政府隨之做出了反應,表明願意遵照葡萄牙政府的聲明,同樣遵守該條約所規定的內容。1911年8月頒佈法令,規定除經管理鴉片煙事務官批准用於藥材和再出口外,所有莫非亞、高根及鴉片煙製造品一概禁止運入澳門。[77]

1912年1月23日,澳門的鴉片問題在海牙國際鴉片大會上被特別提出,大會要求對澳門的鴉片生意進行管制。中國的海關官員也對澳門鴉片貿易進行了詳細的調查,後來調查報告經中國外交部轉寄給了英國外交部。報告指出,儘管澳門政府已經下令每年減少大煙店和煙館的數量,並頒佈了規章強制吸食鴉片者必須取得吸煙執照,但並沒有採取有效的行動來強制執行這些措施。澳門政府因為還沒有找到合適的替代品來彌補鴉片收入損失的資金,所以很容易讓人感覺到澳門政府在今後一段時間內還會繼續依賴鴉片專營收入。[78]由此可見,該報告對澳門政府制定的措施的執行情況評價並不高。

1912年6月,上年7月至該月一年間,澳門進口1364箱無照的印度鴉片,其中635箱經由新加坡,400箱經由加爾各答,329箱經由香港。在1911年前半年內,澳門鴉片包稅區共熬制114箱鴉片用於出口墨西哥,此後一年內又增加344箱。因為它遠遠超出墨西哥壟斷者所求購數量,為此英國人推斷,為出口墨西哥而加工的鴉片當中,有很多是不合法的,這些超量鴉片很可能被轉運到中國。[79]

1913年,英葡兩國政府訂立合約,限制無照的洋藥運進港澳,以供承充鴉片公司之用。合約規定,澳門公司購入用於本地消費的鴉片每年不能超過260箱,購入用於熬制銷往沒有禁止熟膏進口的區域的鴉片每年不能超過240箱。但是,在未禁鴉片地區如果當地政府允許額外進口的話,則可以不受此條例規定箱數的限制。5年(與包稅商簽訂的合同有效期限)之後,如果澳門當地消費量或出口鴉片量有必要增加的話,葡萄牙政府可以考慮重新修訂對鴉片數量限制的問題。該協定有效期為10年。[80]但是,這個條約對於澳門的鴉片市場究竟影響有多大呢?我們可以從該條約訂立後不久的一次鴉片承充招標中找到答案。1913年7月30日,澳門鴉片公司合同期滿,重新招人投充,以5年為期,底價是每年洋銀460000元——這個底價比之前的合同多了3倍。儘管底價比之前高出了很多,而且英葡兩國新訂立的合約對澳門進出口的鴉片做了較多的限制,然而仍然吸引了諸多投標者。截止到7月16日,共有19人投標,最高出價為1056666元之巨,該商遂取得承充權。[81]由此可見,該條約對於澳門鴉片市場的實際效用並非如想像中那樣大——承充依舊,煮賣鴉片依舊,只是可能轉向了更加秘密的方式進行。

1913年12月19日,華政廳規定,除向承充人購得之熟膏外,不論何人均不准存有煙膏,更不准存3兩重以上;如超過3兩須立即賣给承充人,其價不得低於香港所定收買煙灰之時價。違者將煙灰充公外,並將犯例人解送按察司。[82]1915年11月27日,澳門政府頒佈第268號訓令,批准在澳門進行合法鴉片貿易,為此首批鴉片加工廠開辦,訓令自12月4日起正式實施。[83]

1927年,在日內瓦會議上葡萄牙政府承諾對於澳門的洋藥貿易施行較嚴厲的監察。承充專賣期滿後,澳門政府於7月1日將澳門製造藥膏及專賣各事自行管理。“採取各種方法,以杜私運,蓋欲盡責於國際聯合會也。”[84]所以,從這一年開始,澳門鴉片承充改由政府自己專營,而不再採用招標方式進行。

1931年7月25日,澳葡總督阿爾·巴爾博札簽署行政命令並作行政立法,撤銷鴉片專理局局長一職,其職權改由經濟局稽查員負責。[85]1946年5月28日,澳門政府頒佈第933號法令,正式宣佈澳門“徹底根除鴉片”。條例公佈後,所有煙館全部被取締、封閉。澳門政府對吸毒、販毒者採取嚴刑處分,檢獲毒品與煙具均一律充公,由公物保管處保管,定期銷毀。[86]至此,澳門作為遠東地區最後一個地方終於終止了它的鴉片貿易合法化生涯。

七、小結

通過對鴉片承充制度的研究,我們可以看到近代澳門的鴉片合法運作主要是建立在專營承充制度之上,其專營承充大致可以分為兩個主要階段:1846-1927年為招標承充階段;1927-1946年為政府自營階段。作為遠東的鴉片製作加工、進出口貿易的一個重要中心,澳門的熟膏加工製作業非常發達,其製成的熟膏不但供澳門和內地消費,而且還遠銷美國和澳大利亞等地。同時,澳門也是當時的鴉片走私大本營,是鴉片走私進入內地尤其是廣東省的一個重要通道。

鴉片承充收入是澳門政府財政收入的重要來源,有時候竟然會佔到總收入的1/3,所以說鴉片承充收入是澳門財政收入不可或缺的一個重要部份,對澳門地區的發展和運作起到了不可忽視的作用。澳門的鴉片承充人幾乎都是清一色的華人,有些甚至是家族式地經營此項生意,連續多年掌控澳門的鴉片市場,並因此而大發橫財。這些華商通常不僅僅承充鴉片一項生意,還會同時承充其它的生意,如白鴿票、闈姓、番攤等,並且還多是澳門的頭面人物,與澳門的商界、政界有密切的聯繫,對澳門社會也產生了諸多影響。

鴉片戰爭之後澳門的鴉片問題不但對近代澳門的發展有著重要作用,而且對鄰近地區也產生了較大的影響。同時,我們也應該看到,正是因為鴉片能給承充者、政府和海關帶來豐厚利潤,加上其特殊的政治、地理環境,澳門的禁煙歷程就顯得格外漫長,直到1946年澳門的鴉片專營才算最終落下了帷幕。

附錄1 澳門鴉片承充情況表(一)(略)

參考注釋:

*馬光(1985- ),比利時根特大學2012級博士生、澳門大學2010級博士生,研究興趣為近代中國鴉片貿易與走私、近代海關史、澳門史、元明時期東北亞海上絲綢之路史等。

[1]對鴉片戰爭前的澳門鴉片問題進行研究的專題論文主要有:鄧開頌:《鴉片戰爭前澳門的鴉片走私貿易》,《學術研究》,1990年第3期,第11-14頁;郭衛東:《澳門與早期鴉片貿易》,《中國邊疆史地研究》,1999年第3期,第15-21頁。

[2]專營承充制度葡文表達詞語常見形式為“arrematação do exclusivo”,又稱專營制度、專賣制度、承充制度、包稅制度等,東南亞地區稱之為餉碼制度(Farms System)。

[3] [新]尼古拉斯•塔林(Nicholas Tarling)編,《劍橋東南亞史》(第1卷),賀聖達等譯,昆明:雲南人民出版社,2003年,第408頁。

[4]石楠:《略論港英政府的鴉片專賣政策(1844-1941)》,《近代史研究》,1992年第6期,第20-39頁;Christopher Munn, “The Hong Kong Opium Revenue, 1845-1885,” in Timothy Brook and Bob Tadashi Wakabayashi, eds., China, Britain and Japan, 1893-1952, Berkely, Los Angeles, London: University of California Press, 2000, pp. 105-126; Norman John Miners: “The Hong Kong Government Opium Monopoly, 1914-1941,” The Journal of Imperial and Commonwealth History, Volume 11, 1983, pp. 275-299; Zhang Cuiping (Cheung Tsui-ping, Lucy), “The Opium Monopoly in Hong Kong, 1844-1887,” master’s thesis, Hong Kong University, 1987; Tiziana Salvi, “The Last Fifty Years of Legal Opium in Hong Kong, 1893-1943,” master’s thesis, Hong Kong University, 2005.

[5] James R. Rush, Opium to Java: Revenue Farming and Chinese Enterprise in Colonial Indonesia, 1860-1910, Ithaca: Cornell University Press, 1990; John Butcher and Howard Dick, eds., The Rise and Fall of Revenue Farming: Business Elites and the Emergence of the Modern State in Southeast Asia, New York: St. Martin’s Press, 1993; Carl A. Trocki, “Opium and the Beginnings of Chinese Capitalism in Southeast Asia,” Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 33, No. 2, 2002, pp. 297-314;沈燕清:《新加坡與爪哇華僑鴉片包稅制比較研究》,《南洋問題研究》,2007年第3期,第68-75頁。

[6]王宏斌:《清末廣東禁煙運動與中英外交風波》,《近代史研究》,2003年第6期,第139-168頁;丁小傑:《日本偽蒙疆政權時期的鴉片專賣政策——以專賣制度為中心》,《內蒙古師範大學學報》,2004年第6期,第84-89頁;劉增合:《清末地方省份的鴉片專賣》,《歷史檔案》,2006年第4期,第63-71頁;連心豪:《日本據臺時期對中國的毒品禍害》,《台灣研究集刊》,1994年第4期,第67-58頁;朱慶葆:《日據台灣時期的鴉片政策》,《福建論壇》,2000年第4期,第71-78頁;秦和平:《四川鴉片問題與禁煙運動》,成都:四川民族出版社,2001年,第121-127頁。

[7]據筆者所見,對鴉片戰爭之後澳門的鴉片問題進行研究的專著只有葡萄牙學者日諒(Alfredo Gomes Dias)的Portugal, Macau e a internacionalizacao da Questao do Opio (1909-1925) (《葡萄牙、澳門與鴉片問題的國際化,1909-1925》,Macau: Livros do Oriente, 2004)。然而,該書只是從國際禁煙角度來考察澳門的鴉片問題,對1909-1925年間的幾次國際禁煙會議著墨較多,對澳門本身的鴉片問題則較少關注。岡恩(Geoffrey C. Gunn)的Encountering Macau: A Portuguese City-State on the Periphery of China, 1557-1999 (Boulder, Colorado: Westview Press, 1996) 對澳門地區的鴉片承充制度、鴉片走私等有所涉及,然而作者僅用寥寥數頁對1909-1946年間澳門鴉片問題做了一個粗略的描述,並沒有深入地、系統地探討澳門的鴉片問題;林廣志博士在《晚清澳門華商與華人社會研究》博士論文(暨南大學,2005年)第75-80頁也對近代澳門鴉片問題作了一個概括性的研究工作。這些研究成果儘管不多,但無疑對本人的研究啓發甚大。

[8]中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局編譯:《馬克思恩格斯文集》第2卷,北京:人民出版社,2009年,第631頁。

[9] Paul A. Van Dyke, The Canton Trade: Life and Enterprise on the China Coast, 1700-1845, Hong Kong: Hong Kong University Press, 2005, pp. 120-141.

[10]《光緒十七年拱北口華洋貿易情形論略》,拱北海關志編輯委員會編《拱北關史料集》(內部資料),第26頁。

[11] “Tem a data de 16 de Fevereiro deste ano a primeira portaria provincial que regula o fabrico e concede o exclusivo da venda do ópio cozido na área da cidade de Macau.” Artur Levy Gomes, Esboco Da Historia De Macau, 1511 a 1849, Macau: Reparticao Provincial dos Servicos de Economia e Estatistica Geral (Seccao de Propaganda e Turismo), 1957, p. 346. 林廣志博士認為澳門鴉片專營時間應在1851年左右,見《晚清澳門華商與華人社會研究》,第78頁。

[12]《澳門政府憲報》,1882年6月6日第二附報,第186頁。原文中部份文字,如“一”和“壹”、“二”和“弍”等並不統一,本文錄入時保留原文字。

[13]張廷茂:《晚清澳門專營制度探源》,《文化雜誌》中文版總第71期,2009年,第17頁。

[14]《澳門政府憲報》,1882年6月6日(第22號)、1910年1月29日(第5號)。

[15]《宣統元年拱北口華洋貿易情形論略》,拱北海關志編輯委員會編《拱北關史料集》,第114頁。

[16]《澳門政府憲報》,1902年6月14日第24號。

[17]《澳門承充鴉片餉碼述聞》,《華字日報》,1910年8月3日。

[18] Elizabeth Sinn, “Preparing Opium for America: Hong Kong and Cultural Consumption in the Chinese Diaspora1,” Journal of Chinese Overseas, Vol. 1, No. 1, 2005, pp. 26-28.

[19]《澳門政府憲報》,1891年12月17日第51號。

[20]《澳門政府憲報》,1903年6月6日第23號。

[21]《澳門政府憲報》,1882年7月22日第29號及1898年10月29日第44號;AH/F/422, MIC: A0586, pp. 20, 34, 90, 83, 澳門歷史檔案館;金豐居士:《連丁圍“連勝攤館”》,《訊報》,2008年1月11日、18日;吳志良、湯開建、金國平主編:《澳門編年史》第4卷,廣州:廣東人民出版社,2009年,第1915-1916頁。

[22] 1881年9月至1883年9月,承充澳門鴉片生意(AH/F/431, MIC: A0588, p. 10,澳門歷史檔案館);1883年9月至1893年9月,承充澳門煮賣鴉片煙膏並載鴉片煙膏出口生意(AH/F/432, MIC: A0589, p. 24,澳門歷史檔案館);1893年9月至1903年9月,陳厚賢、陳厚能等承充澳門、氹仔、過路灣煮賣洋煙生意(AH/F/424, MIC: A0586, p. 94,澳門歷史檔案館);《澳門政府憲報》,1886年3月18日第11號及1909年2月6日第6號;《羊城新聞,挽詞恰合》,《循環日報》,1886年1月11日;《本局告白》,《循環日報》,1874年4月18日;林廣志:《晚清時期澳門華商與華人社會》,第298-299頁;《記名道府翰林院檢討潘士釗奏請變通挽回鉅款以濟要需折》,中國第一歷史檔案館、澳門基金會、曁南大學古籍研究所合編《明清時期澳門問題檔案文獻匯編》第3冊,北京:人民出版社,1999年,第181-183頁。

[23] O Directório de Macau Para O Anno de 1886(《1886年澳門指南》,AH/AC B0021 LR97)公佈了19位華商的名單,何桂名列榜首,其名單順序為:何桂、何林(疑為何桂之弟)、曹有、陳瑞閣、陳海屏、林騷、鄭啟華、王六、王帝、宋紳、何配江、呂壽、蔡來、林含蓮、何錫、鮑煜堂、陳西滿、盧九。

[24]該錦旗現藏於葡萄牙里斯本東方博物館(Museu do Oriente)。

[25]《澳門政府憲報》,1888年12月13日第50號;《記名道府翰林院檢討潘士釗奏請變通挽回鉅款以濟要需折》,《明清時期澳門問題檔案文獻彙編》第3冊,第181頁;《聲告》,《鏡海叢報》1894年9月26日;AH/F /433, p. 29, MIC: AO589,澳門歷史檔案館;金豐居士:《桔仔巷“端和公司”》,《訊報》,2005年12月20日。何桂十子為連勝、連旺、連鈞、連漢、連輝、連宗、連煒、連安、連鐘(另外一子姓名暫缺),散見於《澳門政府憲報》,具體可參考《澳門編年史》第4卷,第1984-1985頁。

[26] AHM-F-422, MIC: A0585, 澳門檔案館,p. 20.

[27]金英杰:《致融和公司鸦片烟栈赌馆一体化》,《新报》,2007年10月25日,“濠江特稿”,AA04版。

[28]詳情可參見高福耀等筆錄:《高可寧先生言行錄》,香港:廣信印務公司承印,廣東省立中山圖書館藏。

[29]金豐居士:《同善堂第二診所現址鴉片屋氣運金盆變缸瓦》,《新報》,2006年11月2日。

[30]陳樹榮編撰:《澳門出入口貿易史略》,澳門:澳門出入口商會出版,2006年,第72頁。

[31]布朗科(Fernando Castelo Branco):《19世紀最後一年的澳門》,《文化雜誌》中文版總第32期,1997年,第135頁。

[32]“澳門洋煙公司名公棧者,熬煉煙膏間或略攙土藥”,《光緒二十二年拱北口華洋貿易情形論略》,《拱北關史料集》,第51頁。

[33]《光緒二十年拱北口華洋貿易情形論略》,《拱北關史料集》,第42頁。

[34]《光緒二十四年拱北口華洋貿易情形論略》,《拱北關史料集》,第61頁。

[35]《粤海关十年报告(二),1892-1901》,《近代广州口岸经济社会概况:粤海关报告汇集》,第920页。

[36] China Maritime Customs, Special Series: No.10, Opium: Crude and Prepared, 1888, Lappa, p. 67.

[37] China Imperial Maritime Customs, Special Series: No. 4, Opium, 1881, pp. 2, 51.

[38]計算方法,以1892年為例,如下:當年供澳門消費的生鴉片有30152球,每球重3斤,即480錢,計重14472960錢。熬製成熟鴉片重量約為14472960×70% = 10131072錢,平均每天吸食熟膏共約37756錢,按照人均3錢計,則吸食人數約為9252。

[39]《光緒十五年拱北口華洋貿易情形論略》,《拱北關史料集》,第12頁。

[40] China Imperial Maritime Customs, Special Series: No. 4, Opium, 1881, pp. 2-3.

[41]《北華捷報》,1908年7月18日。

[42]王樹槐:《鴉片毒害——光緒二十三年問卷調查分析》,《中央研究院近代史研究所集刊》1980年第9期,第192-193頁。該文中推算成年男性的比例僅為1/6,有些過低,而且根據文中自身的計算方法,“設使全國人口為四萬萬五千萬,半為婦女,三分之一為兒童,皆視為不吸煙者,所餘之數,約為75000000人,是為男性成年人”,成年男性似乎應該為1/3。

[43] Jonathan Spence, “Opium Smoking in Ch’ing China,” in Conflict and Control in Late Imperial China, Berkeley: University of California Press, 1975, pp. 153-154.

[44]林滿紅:《清末本國鴉片之替代進口鴉片(1858-1906)》,《中央研究院近代史研究所集刊》1980年第9期,第423頁。

[45]《宣統元年拱北口華洋貿易情形論略》,《拱北關史料集》,第114頁。

[46] 1910年澳門的人口數量為74866,《澳門編年史》第4卷,第2178頁。

[47] Frederick Thayer Merrill, Japan and the Opium Menace, New York: International Secretariat, Institute of Pacific Relations and Foreign Policy Association, p. 66.

[48]《光緒三十二年拱北口華洋貿易情形論略》,《拱北關史料集》,第99頁。

[49]《光緒三十四年拱北口華洋貿易情形論略》,《拱北關史料集》,第108頁。

[50]《宣統元年拱北口華洋貿易情形論略》,《拱北關史料集》,第114頁。

[51]《宣統元年拱北口華洋貿易情形論略》,《拱北關史料集》,第114-115頁。

[52]另外兩種走私途徑參見拙文“Conflicts of interest: the opium problem in Guangdong, 1858-1917”碩士論文,澳門大學,2010年。鴉片緝私問題可參考拙文《晚清珠三角地區鴉片貿易、走私與緝私——以新香六廠為個案研究(1866-1899)》,《澳門研究》總第55期,2009年,第127-143頁。

[53] “Decennial Report, 1882-1891, Lappa,” 中國第二歷史檔案館編:《中國舊海關史料》第152冊,北京:京華出版社,2001年,第617頁。值得指出的是《拱北關史料集》第262-262頁和《近代拱北海關報告匯編(1887-1946)》第26-27頁中的數據皆有誤,前者將1633952誤作1633925,後者將1963077誤作1963076。

[54] China Maritime Customs, Special Series: No.10, Opium: Crude and Prepared, 1888, Lappa, p. 69.

[55]《光緒十七年拱北口華洋貿易情形論略》,《拱北關史料集》,第26頁。

[56]《光緒十七年拱北口華洋貿易情形論略》、《光緒十八年拱北口華洋貿易情形論略》,《拱北關史料集》,第26、31頁。

[57]主要數據來源:Boletim do Governo da Província de Macau, Timor e Solor, 2 de Setembro de 1853, №.26; O Boletim do Governo de Macau, 14 de Agosto de 1858, №.42; O Boletim do Governo de Macau, 6 de Outubro de 1860, №.44; O Boletim do Governo de Macau, 17 de Agosto de 1861, №.37; O Boletim do Governo de Macau, 4 de Outubro de 1862, №.44; O Boletim do Governo de Macau, 12 de Dezembro de 1863, №.45; O Boletim do Governo de Macau, 1866, №.48; O Boletim do Província de Macau e Timor, 1874, №.26(附報); O Boletim do Província de Macau e Timor, 1875, №.31(附報); Província de Macau, Relatório do Governo 1911, Macau, Imprensa Nacional 1912, p.16附表; Boletim official da provincia de Macau e Timor, 1888, №.11; Boletim official da Provincia de Macau e Timor, 1888, №.39(附報); Boletim Official do Governo da Provincia de Macau, 1900, №.4(第二附報).

[58]《澳門政府憲報》,1909年5月15日第20號。

[59]《澳門政府憲報》,1909年5月22日第21號。

[60]《澳門政府憲報》,1909年7月24日第30號。

[61]《澳門政府憲報》,1909年10月9日第41號。

[62]《澳門政府憲報》,1910年1月29日第5號。

[63]《澳門政府憲報》,1910年6月18日第25號。

[64] Frederick Thayer Merrill, Japan and the Opium Menace, p. 66.

[65]本表依據1875-1917年歷年之拱北海關統計數據綜合整理而得,每一年的每一個數字均有史料依據。限於篇幅,未能標出。如欲核對數據,敬請參見本人碩士論文“Conflicts of interest: the opium problem in Guangdong, 1858-1917”。

[66]《禁烟節錄及來往照會》之《外務部致英使禁煙節略》,北京大學法律系國際法教研室編《中外舊約章彙編》第2冊,北京:生活·讀書·新知三聯出版社,1959年,第444頁。

[67]《禁烟節錄及來往照會》之《外務部致英使照會》,《中外舊約章彙編》第2冊,第447-448頁。

[68]施白蒂:《澳門編年史:20世紀(1900-1949)》,金國平譯,澳門:澳門基金會,1999年,第29頁。

[69]《宣統二年拱北口華洋貿易情形論略》,《拱北關史料集》,第122頁。

[70]《宣統二年拱北口華洋貿易情形論略》,《拱北關史料集》,第122頁。

[71]《宣統二年拱北口華洋貿易情形論略》,《拱北關史料集》,第122頁。

[72]《澳門政府憲報》,1910年12月24日第52號。

[73]《澳門政府憲報》,1910年12月24日第52號。

[74]《宣統三年拱北口華洋貿易情形論略》,《拱北關史料集》,第127頁。

[75]《宣統三年拱北口華洋貿易情形論略》,《拱北關史料集》,第125頁。

[76]《中外舊約章彙編》第2冊,第711-714頁。

[77]《澳門政府憲報》,1911年8月12日第32號、1911年8月19日第33號。

[78] The Public Record Office, Kew, London: CO 129/396,“陸征祥致朱爾典爵士”,1912年9月7日,第124頁,轉引自傑佛瑞·岡恩:《澳門史,1557-1999》,秦傳安譯,中央編譯出版社2009年版,第126頁。

[79] The Public Record Office, Kew, London: CO192/392,總督府,1912年10月15日,第283頁,轉引自《澳門史,1557-1999》,第125頁。

[80] Agreement between The United Kingdom and Portugal for the Regulation of the Opium Monopolies in the Colonies of Hong Kong and Macau, Signed at London, June 14, 1913, London: Printed under the Authority of His Majesty’s Stationery Office, by Harrison and Sons, ltd., 1913.

[81]《中華民國二年拱北口華洋貿易情形論略》,《拱北關史料集》,第134頁。

[82]《澳門政府憲報》,1913年12月15日第51號,第633頁。

[83]施白蒂:《澳門編年史:20世紀(1900-1949)》,第88頁。

[84]《拱北關民國十六年華洋貿易統計報告書》,《拱北關史料集》,第194頁。

[85]施白蒂:《澳門編年史:20世紀(1900-1949)》,第247頁。

[86] Frederick Thayer Merrill, Japan and the Opium Menace, pp. 64-67.

附錄注釋(略)。

【全文完畢】

马前辈您好!有幸发现您这篇论文,读后颇受启发。想请教下,您文中提到的The Opium Monopoly in Hong Kong 1844-1887 Cheung Tsui-ping 有否查阅过原文呢?晚辈最近在找这篇论文原文,但是只找到它的摘要和目录。故冒昧请教前辈,望得赐教!谢谢!:)

您好。原文在这里:https://hub.hku.hk/handle/10722/38879,只有摘要和目录。限于版权保护,没有全文。全本只能到港大图书馆查阅了。你或者可以试着联系港大图书馆,看能否文献传递一部分。